수 없이 베트남의 호치민으로 출장을 다녔건만, 낮에는 볼 일 때문에, 밤에는 문 닫으니 가지 못하던 호치민 기념관을 얼마 전 (2-25일)에야 겨우 들어가 보았으며 이에 호찌민의 일대기를 요약해 본다. 이 인물의 생애를 통해 월남 현대사를 읽다 보니 월남과 우리나라의 같고도 다른 점, 다르고도 같은 점이 있어 그것까지 적다 보니 불필요한 군더더기가 붙었다고 느낄 수도 있겠다.

참고서적 : 호치민 평전(評傳) (저자: 찰스 펜( Charles Fenn) 번역 김기태, 출판사 자인, 2001년 판)

호치민(胡志明) !

냉전이 한참인 1960년 대 - 필자 세대가 배운 호찌민은 선량한 남쪽 월남을 호시탐탐(虎視貪貪) 노리며 기회만 있으면 공산화 시키려는 교활한 빨갱이 대장이었다. (60년대 한국에서 월남이라면 남쪽이고, 북은 월맹 (越盟) 이라고 했다.

월맹 (越盟)은 1941년 호찌민이 조직한 월남독립동맹 (Viet Nam Doc Lap Dong Minh) 으로 대중선동을 언제나 최우선으로 생각한 호치민은 일반이 부르기 쉽게 '베트민'으로 줄였고 영어 이니셜은 VM 이다. 참고로 월남전의 그 유명한 게릴라-베트콩의 이니셜은 VC 다)

이 사람- 호찌민의 야욕으로 부터 월남의 자유와 민주주의를 지키기 위해 미군 50만도 모자라 우리 대한의 용사까지 가지 않았던가? 그러나 호찌민이 그리 간단치 않은 인물이라는 것은 죽은 지 거의 40년이 다 되는 지금도 월남 사람들의 변함 없는 사랑을 받고 있다는 것으로 짐작할 수 있다. 살아 있을 때 무서운 권력을 휘두른 독재자는 무수히 많고, 죽고 나서 존경 받는 사람도 꽤 된다.

사진은 베트남 돈 10만동에 들어 있는 호찌민 초상이다. 10만동은 우리돈으로 약 5천원 정도. 우리나라는 지폐에 따라 세종대왕, 율곡, 퇴계 선생으로 바뀌지만, 월남은 액면에 관계 없이 일괄해서 호찌민 초상이다.

이렇게 지폐에 얼굴 넣은 사람도 많다. 그러나 대중으로부터 존경과 사랑을 함께 받는다는 것은 예삿일이 아니다.

호 아저씨 ( 박 호 - Uncle Ho)

베트남 사람들은 호찌민을 무슨 주석이나 수령으로 부르지 않고 '박 호' 라고 하니 '박 호' 란 우리 말로 호 아저씨 란 뜻으로 기념관의 영문표기를 보니 Uncle Ho 다.

호치민이 골수 공산주의자 건 , 공산주의는 하나의 방편일 뿐 월남민족을 최우선으로 생각한 민족주의자 였던 간에, 동아시아 현대사에 있어 뛰어난 인물 중 하나 임은 분명하다.

다음은 1969년 9월 3일 호치민이 79세로 사망한 직후 나온 타임 기사 중 일부다.

' ….호찌민은 외세에서 해방된 통일 베트남의 건설에 일생을 바쳤다. 그리고 고통 받는 그의 조국의 1,900 만 인민은 이런 미래상을 이루기 위해 전력을 다한 그의 헌신 때문에 심한 고통을 겪기도 했다. 그러나 그들은 애정어린 마음으로 '박 호 (호 아저씨) '인 그를 이해했다. 남 베트남 인도 같은 감정을 품고 있다. 현재 살아 있는 민족 지도자 가운데 그만큼 꿋꿋하게 오랫동안 적의 총구 앞에서 버텼던 사람은 아무도 없다' (인구 1,900만이란 당시 북쪽만 따진 듯. 현재 월남인구는 약 9천7백만; 필자의 주)

인도차이나

19세기 초 프랑스 사람들은 동남아 식민지 -현재 월남에 라오스, 캄보디아를 합쳐 인도차이나 라고 불렀다. 그러나 이건 프랑스 인들이 멋대로 지은 것이다. 첫째 베트남과 인도는 문화적으로 거의 관계가 없으며, 둘째 중국과는 교류가 빈번했지만, 옆에 있다는 이유로 차이나 라고 하면 마치 우리나라를 이스트차이나 또는 중국-일본 사이에 있다고 재팬차이나 로 부르는 꼴이다.

식민통치에 있어 분할통치- Divide and Rule 은 대원칙인지라 프랑스 인들은 라오스, 캄보디아야 당연히 지리적으로도 그렇고 월남도 세 부분- 북쪽의 통킹, 중부의 안남(安南), 남부의 코친차이나로 (Cochin China - 交趾支那) 나눈 뒤 서로 시기하고 반목하게 하는 술책을 썼다.

월남의 또 다른 칭호 안남(安南)은 당(唐)나라 시대 변방을 감시하던 기구 안남도호부 (都護府) 이름에서 유래한다. 당(唐)은 고구려 패망 후 평양에 * 안동도호부(安東都護府)를 두었듯이 현재 월남 북부에 안남도호부(安南都護府)를 세웠다. 처음에는 중국 광동성 남부와 북부 월남이 안남(安南)이었으나 세월이 가면서 점차 월남 중부를 이르는 말이 되었다. (평양의 안동도호부는 세운 지 얼마 뒤 바로 신라의 공격을 받아 신의주-압록강 건너편 현재 단동(丹東)으로 옮겨 간다.)

오늘 날 월남 남부와 북부사이에는 묘한 갈등이 있고, 월남 사람들은 당연히 이 책임을 프랑스 식민통치에 돌린다. 그러나 프랑스 인들이 비록 이에 편승하고 부추긴 것은 사실이되, 그 갈등의 역사가 전적으로 프랑스 책임 만은 아니다. 어느 나라나 마찬가지지만 월남도 역사의 출발 당시는 지방별로 각각 정치권력이 있다가 15세기 레(黎) 왕조 시대에 와서야 대체적으로 보아 현재의 판도로 통일이 되었다.

신라의 일통삼한(一統三韓 ) 으로 물리적으로 합쳐지고, 고려의 후삼국통일로 화학적 결합이 일어 난 우리에 비하여 월남은 단일국가 수립이 상당히 늦으니, 북부와 남부가 완전히 융합하여 균질화 되기에는 그 시간의 경과가 짧은 면이 있다.

아버지 응엔 신 삭 (완생휘 阮生輝)

호치민의 아버지 응엔 신삭은 이런 월남의 세 부분 중 중부 즉 안남(安南) 출신이다

응엔 (Nguyen) 은 한자로 완(阮)으로 쓰며, 우리나라 김씨 만큼이나 월남에 흔한 성이다. 서양인들이 구엔으로 읽어 월남전 당시 보도에도 예컨대 대통령 구엔 반 티유 등으로 썼으나 현지 발음은 응엔 이다.

베트남 마지막 왕조 도 바로 *완복영(阮福映 -응엔 푹 안 : 1762-1820)이 1801년 세우고 바오다이 때 망한 (1945년) 응엔(阮) 왕조다.

* 완복영은 나라 세울 때부터 프랑스 신부의 도움을 받으니 바로 프랑스의 괴뢰정권이 되어 버린다. 완복영의 연호(年號)가 가륭(嘉隆)이라, 가륭제(嘉隆帝-지아룽 황제)로 불리고 묘호(廟號)는 세조(世祖) 다.

호치민 평전에 따르면 아버지 응엔 신삭은 서자(庶子)라서 어릴 때 차별대우를 받았다고 한다. 적자(嫡子)에 비하여 서자(庶子)에게 불이익을 주는 사회는 많이 있다. 다만 그것이 구제불능이냐, 그래도 탈출할 길이 있느냐의 정도 차이 일 텐데, 서자(庶子)의 앞길을 완전히 막은 우리 조선(朝鮮) 왕조와는 달리 월남의 응엔 신삭 (완생휘 阮生輝)은 과거(科擧)시험에 합격할 수 있었다.

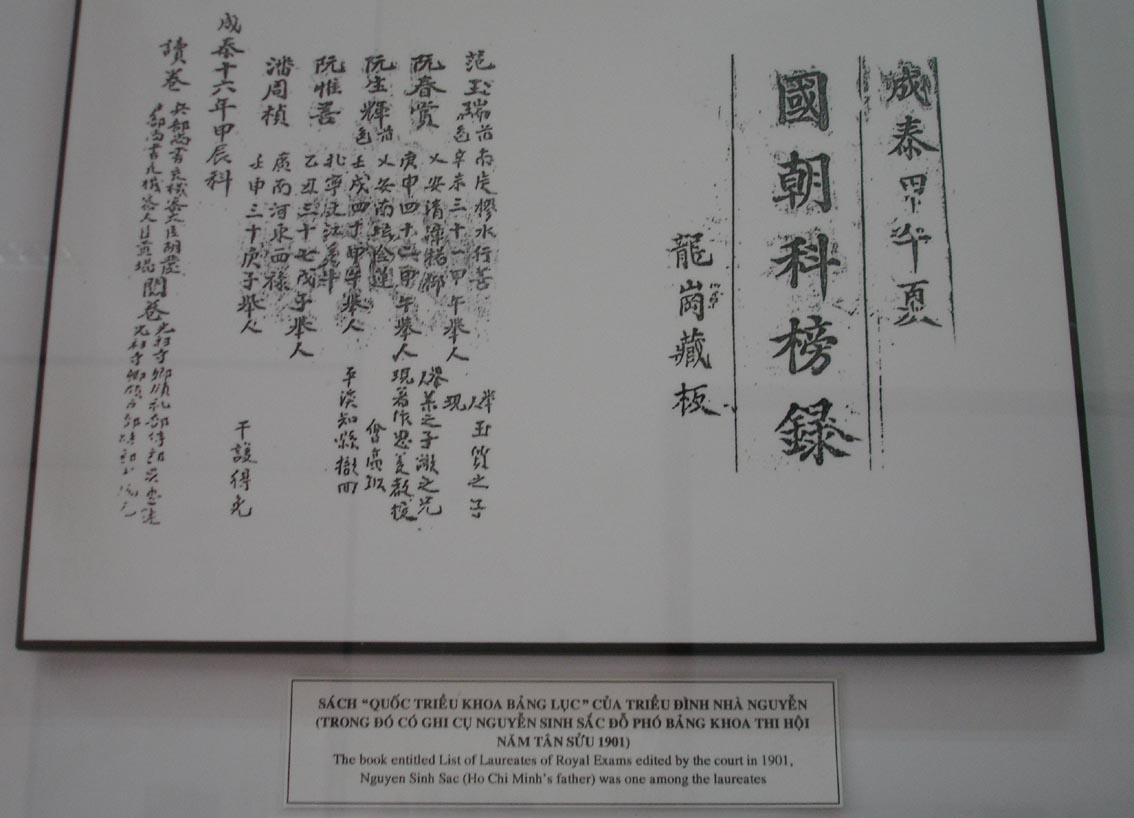

사진은 호찌민 기념관에 있는 과방록(科榜錄)이다. 사진 아래 있는 설명에 호찌민 아버지 - 응엔 신삭의 이름이 있다고 써 있지만 원문이 한자인데, 급제자 6명중 3명이 완(阮 응엔 )이니 응엔 신 삭이 그 셋 중 누구인지 알지 못하다가 옆에 있는 다른 자료를 보고 나서야 가운데 있는 완생휘 (阮生輝) 라는 것을 알았다.

현재 월남 어휘를 가만히 유추하면 상당 부분이 한자에서 왔다. 그러나 한자 병기를 하지 않아 잘 알기 어렵다. (프랑스 통치 이래 로마자-알파벳만 쓰기 때문에 지금 월남 사람들은 한자 잘 모른다.)

과방록(科榜錄) 아래 영문 해설은 1901년 edited 로 되어 있으나, 원문 오른 쪽에 성태갑오하 (成泰甲午夏) 라고 되어 있다. 앞 부분 성태(成泰) 는 당시 월남황제의 연호(年號) 일 것이고 갑오(甲午) 는 간지(干支)로 1894년 갑오년이 틀림없으니 우리나라 동학란(東學亂) 과 갑오경장(甲午更張) 때 다.

다시 완생휘 (阮生輝) 밑에 붙은 작은 글씨를 읽으니 출신지역이 안남(安南) 임을 밝혔다. 또 갑오거인(甲午擧人)이라고 했으니 거인(擧人)은 지방 향시(鄕試) 합격자를 이름이다. 응엔신삭은 1894년 향시(鄕試)에 붙고 다시 몇 차례 시험을 거쳐1901년 정식 관리가 된 모양으로 그 과정은 대과급제까지 3차례 시험을 쳐야 하는 우리 조선조와 대체적으로 비슷했던 모양이다.

어차피 과거제도가 중국에서 온 것이니 그 틀이 같을 수 밖에 없겠다. 이 과방록(科榜錄)의 영문해설이 Laurate 로 되어있어 사전 찾으니 계관시인(桂冠詩人)이다. 과거합격자에 해당하는 영어가 없어 이렇게 쓴 모양이다.

응엔 신삭의 좌절 (挫折)

서자(庶子) 출신으로 열심히 유학(儒學) 공부한 덕에 과거급제 관리가 되어 신분상승을 이루었으나 프랑스 통치 하에 월남 왕조는 허수아비니 하찮은 일을 그것도 프랑스 하급관리의 허락을 받고서야 할 수 있을 뿐이었다.

험난한 우리 현대사를 보면 이런 경우 인간형이 몇 가지로 나뉘는 것 같다.

첫째는 적극적으로 새로운 체제에 앞장서는 형

둘째 맨 앞에 서기에는 차마 낯이 간지러우나 상류생활을 도저히 포기할 수 없어 대략 2번 타자 하는 형

셋째 문제의식자체가 없는 형

넷째 자리를 박차기에는 용기가 부족하고 가족도 돌보아야 해서 가만히 있으나 끓는 속까지는 어쩔 수 없어 끊임 없이 불평하고 잔잔한 사고는 치는 형

다섯 째 온 몸을 걸고 투쟁하는 형

호치민의 아버지 응엔 신삭 은 이 중 넷째 형(型)이었던 듯.

1901년 응엔 신 삭은 예부(禮部) 의 관리가 되어 * 후에 에서 일하게 되었다. 그러나 그는 이것을 불만스러워 했다. 그는 관리란 프랑스인의 야심을 위한 도구 밖에 되지 않는다는 것을 알아차렸다. 그리고 노예가 되는 것 보다 더 나쁜 것은 매춘이나 다름없는 일을 하는 중개인이 되는 것이었다.

그는 반역자 라기보다는 반대자였다. 오늘 날의 사회 같으면 아마도 투쟁단체 같은 데 참여했을 것이다. 그래서 그는 정치적 저항의 방편으로 후에를 떠나기로 했다. 그러나 프랑스 관계에서는 그에게 자신들이 지명한 관직을 받아들이라고 요구했다. 몇 년이 지나자 감옥에 가둘 정도로 위험한 인물은 아니지만 뭔가 사고를 낼 요주의 인물로 분류되었다. 마침내 남쪽으로 480 km 떨어진 벽지의 현령(縣令)으로 쫓겨났다.” (전기(前記) 참고서적 : 호찌민 평전 중에서)

*후에 : 월남 중부의 도시 후에(Hue -順化)는 응엔(阮) 왕조의 도읍이었다. 현재 사람들이 많이 찾는 중부의 대도시인 다낭에서 북서쪽으로 80km 떨어져있다. -필자의 주.

응엔신꿍(恭), 응엔떳타인(阮必勝) 의 탄생

아버지 응엔 신삭이 관계에 나가기 11년 전인 1890년 5월 19일. 셋째 아이 응엔신꿍 (호치민의 아명(兒名) 이 태어 났다.

끝 글자 ‘꿍’ 을 恭(공)으로 쓰는 것 까지는 알겠으나 가운데 자 신 을 아버지와 같이 生(생)으로 쓰는 지는 잘 모르겠다. 유교 문화권에서는 아버지 및 조상의 이름을 꺼리는 피휘(避諱)의 관습이 있으나, 월남은 같은 한자문화라도 우리와는 다른 면이 있다. 이 응엔신꿍은 아마도 아명(兒名)이고, 호찌민의 정식 관명(冠名)은 응엔떳타인(阮必勝) 인 듯 한데, 전기(前記) 평전(評傳)의 저자가 미국인이라 아명(兒名) 관명(冠名)에 대한 개념이 없는지 해설이 부족하다.

아버지 응엔 신삭은 서자(庶子)라 자기 마을에서 설움을 받다가 열심히 공부한 덕분에 선생에게 (아마도 우리 옛날 서당의 훈장 정도?) 잘 보여 선생이 고향에 돌아 갈 때 같이 따라가 그 집안일을 거들다가 그 딸과 결혼하여 사위가 되면서 땅도 좀 얻었으니, 처가 덕으로 우선 생활의 안정을 얻은 듯 하다.

꿍(恭) 즉 호찌민의 위로는 형과 누나가 하나씩 있었다. 호찌민의 어린 시절은 거의 알려져 있지 않으나 가족 관계는 상당히 냉담했던 듯 하다. 하나 밖에 없는 누나 ‘타인’ 은 1945년 8월 월남 독립 선언 후 신문에 난 얼굴을 보고서야 전설적 애국투사요 민족의 지도자인 응엔 아이꾸억(愛國-호치민의 초기 가명)이 바로 자기 동생이라는 것을 알아 보았다. 그 길로 하노이 까지 찾아 간 누나와 하루 저녁 이야기를 나누었을 뿐 죽을 때 까지 다시 만나지 않았다고 한다. 형 ‘키엠’ 은 항불(抗佛)활동을 했다고도, 평범한 삶을 살았다고도 하는 데 역시 1945년 이후 동생을 알아 본 뒤 단 한시간 이야기를 나누었을 뿐 죽을 때 까지 서로 만나지 않았다고 한다.

이것이 어머니가 열살 때 죽어 가족의 정을 느끼지 못하고 자란 때문 인지 비상한 일을 당하여 국사(國事)를 우선하고 개인적 일을 뒤로 돌린 탓 인지, 국부의 어린 시절을 베일에 가려 신화화 하려는 의도 인지는 잘 모르겠다.

그러나 친지(親知)들에게 누(累)를 끼치지 않으려고 본명 대신 가명을 그것도 이것 저것 바꾸어가며 쓰고 집과는 아예 연락을 끊은 일은 우리나라 독립운동가의 경우에도 많이 있다.

학교를 다니지 않다 !

아버지 응엔 신삭은 프랑스의 둘러리가 될 뿐인 관료제도에 환멸을 느껴 자식들에게 정규교육을 시키려 들지 않았다. 특히 막내 호찌민은 아무 것도 배우지 못하게 했다고 한다. 따라서 호치민은 1906년 ‘후에’ 에 있는 프랑스 식 중학교에 들어가기 전까지는 혼자서 이것 저것 닥치는 대로 읽었다고 한다. 호치민의 학력은 이 중학교 4년 다닌 것이 전부다.

그러나 나중 호치민은 공산주의 사상은 물론 그림에도 상당한 조예가 있는 당대(當代)의 대교양인(大敎養人)으로 성장한다. 크게 되는 인물 중 학교 대신 자기 마음대로 닥치는 대로 독서한 케이스가 제법 있다. 모택동도 사범학교를 일시 다니긴 했지만 그 사상의 틀은 북경대 도서관 사서 시절 이것 저것 읽은 뒤 만들어졌다고 한다.

이것 보면 애들 굳이 학교 보낼 필요 없는데 그렇다고 안 보낼 수도 없고. 중학교 잠시 다녔을 뿐이지만 호찌민의 뛰어난 지적능력은 외국어 실력에도 나타나니, 프랑스어, 영어, 러시아어, 태국어에 중국 3개 지방의 방언에 그 외 몇몇 다른 외국어에 대한 실무지식이 있었다고 한다.

“ 한번은 그가 기술적인 점을 설명해 주기 위해 처음엔 프랑스어로 다음엔 영어로 그리고는 자기일행에게는 베트남어로 설명하고 마지막으로 중국인 무선기사에게는 유창한 광동어로 단숨에 이야기하는 것을 들었다.’ (전기(前記) 참고서적 : 호찌민 평전 중 에서)

이상 1부

'역사이야기' 카테고리의 다른 글

| 병자호란(丙子胡亂) (2) (0) | 2023.08.03 |

|---|---|

| 단재 신채호의 "조선혁명선언" (의열단 선언문) (0) | 2023.08.01 |

| 임진왜란 - 0. 전쟁의 서막 (당시 한중일 3국의 군사력-국력비교) (0) | 2023.07.29 |

| 이산의 즉위(정조) (0) | 2023.07.23 |

| 한국인의 성질머리 (0) | 2023.06.22 |