정축하성(丁丑下城)

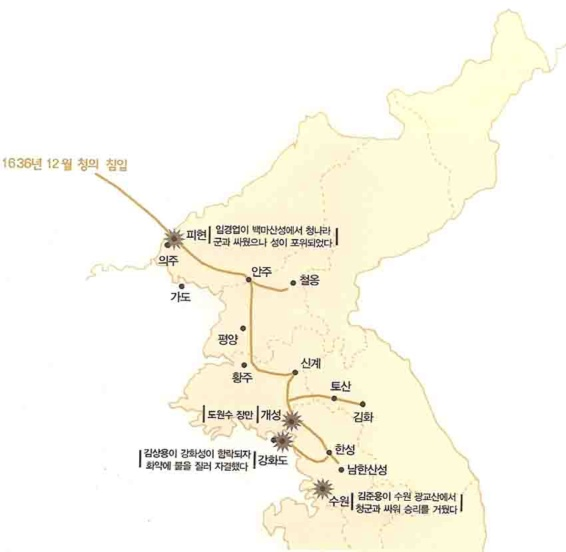

병자호란(丙子胡亂)은 물질적 손해는 임진란(壬辰亂)보다 덜 할지 모르나 임금이 삼전도에서 오랑캐에게 무릎을 꿇고 절한 사건은 조선 선비들에게 엄청난 정신적 충격을 주니 최근 역사학계에서 조선왕조 전기 후기 시대구분을 임진란 대신 병자호란으로 하자는 논의가 있을 정도다.

그 후 병자호란(丙子胡亂)이란 말도 꺼내기를 싫어하여 정축년에 산성을 내려 왔다는 뜻으로 정축하성(丁丑下城) 또는 하성(下城)으로 써 버린다. 먼저 글 ‘쌍령전투’ 와 일부 중복되나 병자년(1636) 12월 개전부터 시작하여 정축년(1637) 1월 30일 삼전도 수항단(受降壇)에 나가는 과정을 써 본다.

1636년-병자년(丙子年)

12월 2일

청군(淸軍) 12만 심양을 떠남. 옛날 병력을 과장하는 전통이 있어 10만에서 30만 까지 오르내리나 만주병 7만, 몽고군 3만, 명나라 항군(降軍)2만 합하여 12만 이라는 설이 가장 그럴 듯 함

12월 6일

국경 봉수대에서 적이 다가 온다는 신호로 봉화 2자루를 올리나 도원수(都元帥) 김자점이 민심이 놀란답시고 중간에서 막으니 한양 도성까지 이르지 못함.

의쥬(義州) 져편 뇽골산(龍骨山) 봉화(烽火) 셔울 가지가면 소동(騷動)하리라

하여 도원슈(都元帥) 잇는 졍방산셩(正方山城) 가지 오게 졍하엿더니

납월(臘月 =12월) 초 뉵일 이후의 년하야 봉화(烽火) 두 자루를 혀대

자뎜이 니로되 "반드시 사신(使臣)을 맞는 불이라 엇지 도젹이 올니 이시리오

- 산성일기

12월 9일

청군(淸軍) 압록강을 건넘. 적(敵)은 압록강이 얼면 쳐들어 가겠다는 뜻을 진작에 밝힌바 있다. 조선군은 산성을 의지하였으나 기병중심인 적은 백마산성에서 임경업 부대와 잠시 교전하는 외에는 대로를 따라 한양 도성으로 그대로 직충(直衝)한다.

12월 12일

적정을 알리는 첫 장계가 조정에 들어 옴.

의주 부윤 임경업(林慶業)의 장계가 들어왔는데, 9일에 압록강 건너편에 적병이 가득 찼더니, 이날 저녁에 적병이 길을 나눠서 강을 건너 급히 나아간다고 하였다. 오후에 도원수 김자점의 장계가 또 도착하니, 비로소 적의 형세가 급박한 것을 알았지만, 또한 이렇게 빠른 것은 알지 못하였다. (연려실기술-병자록)

12월 13일

청군 송도를 지나다

12월 14일

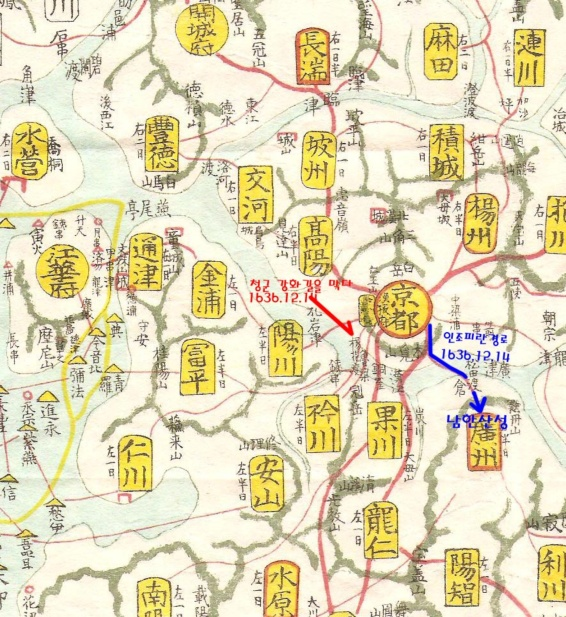

적이 개경을 지났다는 장계에 놀란 조정은 종묘신주와 빈궁(嬪宮)을 먼저 강화로 보내고 논의를 계속하다가 오후 인조 임금도 파천(播遷)하기로 함. 그러나 숭례문을 나서는데 이미 강화 가는 길이 끊어진다.

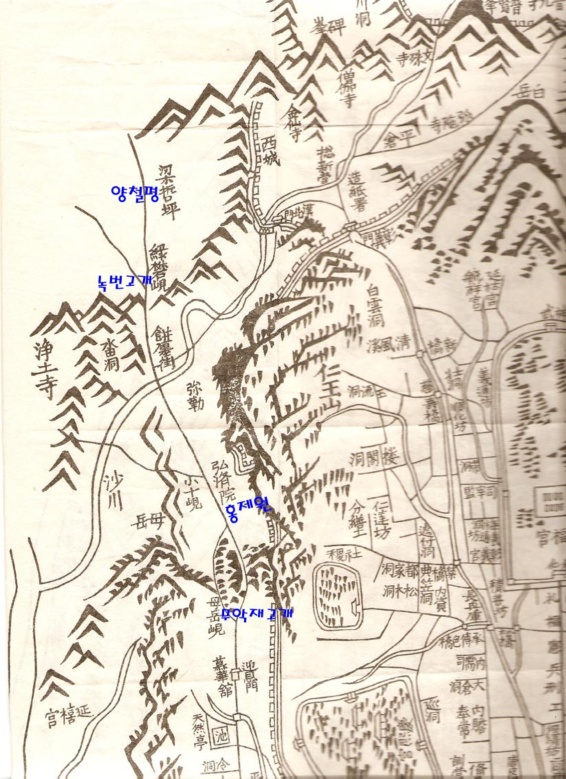

대가(大駕)가 창황히 서울을 버리고 달아나 오후에 남대문을 나가 장차 강화도로 향하려는데 탐졸(探卒)이 달려와 보고하기를, “적이 이미 연서역(延曙驛)을 통과하였으며, 오랑캐 장수 마부대(馬夫大)가 수백 철기(鐵騎)를 거느리고 이미 (*)홍제원(弘濟院)에 도착하여 한 부대로써 (*)양천강(陽川江)을 차단하고 강화도로 가는 길을 끊었다.” 하니, 임금이 도로 성 안으로 들어와 남대문 문루에 앉으니, 상하가 황황하고 도성 남녀들의 우는 소리가 길에 가득 찼다. (연려실기술)

(*)홍제원(弘濟院) : 실록에는 적이 양철평까지 온 것으로 되어 있으나 서로 지척(咫尺)간 이다. 양철평을 마포 건너 편으로 추정하는 글이 인터넷에 여럿 떠 있으나 아래 수선전도에 보다시피 지금 녹번동이다.

(*)양천강 : 옛날 강화별로(江華別路)는 한성-양화도-철곶천-양천-악포교-김포-백석현-통진-갑곶진-강화부에 이르는 행로니 적은 양화진-지금 양화대교 부근을 막아 버린 것이다.

적 선봉은 아직 소수로 먼 길에 피로할 테니 결사대가 싸우는 사이 강화로 갈 수 있다는 무사들의 건의가 있었으나, 너무 위험하여 임금이 택할 방책은 아니라는 판단으로 대가(大駕)를 남한산성으로 돌림.

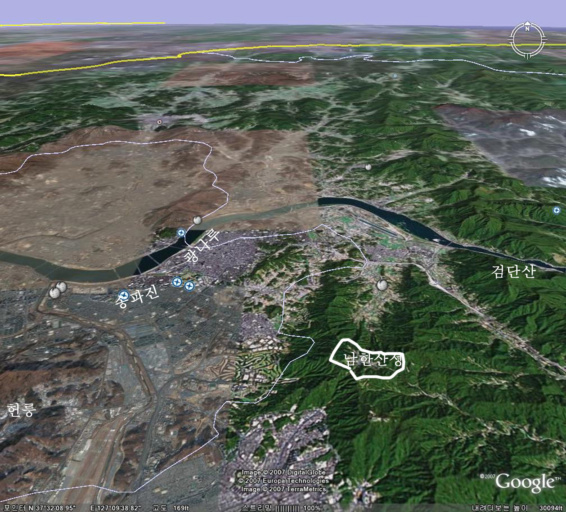

‘… 동궁이 손수 채찍을 잡고 채찍질하며 구리개[銅峴] 길을 (=현 을지로 입구) 경유하여 수구문(=광희문)을 나가자, 성중의 남녀들이 맨발로 달려 임금의 행차와 서로 뒤섞여 가는데 도로에 엎어지고 곡성은 하늘을 진동하였다. 유시(酉時)에 (오후 5-7시) 신천(新川)과 송파(松坡)의 두 나루를 건너니, 강물이 처음 얼었다. 산 밑에 이르자 날은 이미 캄캄하고 이경에서야 (밤 9-11시 : 실록기사는 ‘초경이 지나서’) 비로소 남한산성에 들어갔는데, 임금 앞에서 인도하는 자가 단지 5, 6명뿐이었다. (연려실기술)

12월 15일

인조(仁祖)대왕은 산성에 들어 간 다음 날 광주-남한산성 옆 과천 금천 들을 경기(輕騎)로 가로 질러 강화도로 가려 해 보지만 눈에 말이 미끄러져 되돌아 옴.

새벽에 임금이 성에서 나오니 눈 온 뒤라 산 언덕에 얼음이 얼어서 임금이 탄 말이 미끄러져 임금이 말에서 내려 걸었는데, 여러 차례 엎어져 몸이 편안하지 못하여 도로 성으로 들어왔다. 중략(中略)... 산성으로 돌아올 때 임금의 발이 동상에 걸려 걸을 수 없어 마침내 털방석으로 받들고 돌아와 남문에 도착하니, 가마가 비로소 왔다. (연려실기술)

인조(仁祖)가 12월 14일 밤중 입성한 문. 15일에도 이 문으로 나오고 들어 갔다.

12월 16일

적의 대군이 남한산성을 포위하니 안팎이 비로소 통하지 못하다.

적은 이어 소나무를 베어 성 아래 80보에 울타리를 벌여놓고 새끼줄로 쇠방울을 달아매어 넘는 자가 있으면 딸랑하고 소리가 나도록 하여 성 안과 밖으로 하여금 서로 통하지 못하게 하였는데, 이것을 송책(松柵)이라 한다. – (연려실기술)

당시 적은 송파나루, 광나루, 헌릉 세 길로 나누어 남한산성으로 몰려왔다.

양식(糧食)

남한산성 자체는 적이 쉽게 덤빌 곳이 아니었으나 문제는 양식(糧食)이었다.

…곡식은 다만 1만 6천여 섬이 있어 (*)1만여 군사의 한 달 양식에 불과하였다. 이서가 일찍이 수어사가 되었을 때 군량을 많이 쌓았으나, 병으로 체직된 뒤에 광주 목사 한명욱이 산성에 군량을 운반해 들여보내는 것이 민폐가 된다고 하여, 갑사창(甲士倉)을 강가에 짓고 군량을 모두 이 창고에 두었는데, 이에 이르러 모두 적에게 점거 당하였다. 성중에 저축한 양식 및 소금,간장,종이,베,병기 및 그 밖에 잡물은 모두 다 이서가 준비한 것으로, 이에 힘입어 사용하였다. ...중략(中略).. 임금이 나만갑 에게 묻기를, “양식은 며칠이나 지탱하겠는가.” 하니, 대답하기를, “60일은 지탱할 만하니, 절약해서 쓰면 70일은 버틸 수 있습니다. 마두(馬豆)는 하루에 한 되이고 백관의 노비들은 겉 곡식을 주며, 지금 남아 있는 양식은 1만 4천 3백여 섬이고, 장은 2백 2십여 독입니다.” 하자, 임금이 이르기를, “그대가 맡은 일에 명맥이 걸려 있는 것이니 삼가고 조심스럽게 하도록 하라.” 하였다. (연려실기술-병자록)

(*) 성에 들어 간 인원은 13,800 명이라고 한다.

그러나 호조판서 김신국은 같은 양을 한달 분으로 계산하였다. 더욱이 짐승 먹일 풀은 엄동(嚴冬)에 포위 된 산성에 없었다.

성중에 말 먹이 풀이 떨어져 말이 많이 굶어 죽으므로 말을 거둬들여 군사를 먹이었다 (연려실기술)

근왕군(勤王軍)

이제 성을 굳게 지키며 근왕병을 기다린다.

12월 16일

납서(蠟書)로 제도(諸道)의 군사를 부르다. (실록)

12월 17일

……이어 도원수와 부원수에게 유시를 내리기를, “내가 바야흐로 에워싸인 성 안에 있는데, 안으로는 믿을 만한 세력이 없고 밖으로는 개미새끼의 후원도 끊어졌으니 국가의 존망이 호흡하는 사이에 닥쳐 있는데, 적의 정세는 헤아릴 수 없고 화친하는 일은 이미 끊어졌으니, 경들은 급급히 직접 군사를 거느리고 들어와 구원하라.” 하였다.(연려실기술)

이에 각지에서 구원군이 도착하나 군세도 작고, 통합지휘체계도 없고, 작전도 미숙하고 무엇보다 목숨을 걸고 싸울 뜻이 없었다.

12월 21일

충청도 원병이 헌릉(獻陵)에 도착하여 화전(火箭)으로 서로 응함.

12월 26일

강원도 영장(營將) 권정길(權井吉)이 병사를 거느리고 검단산(儉丹山)에 도착하여 횃불로 상응하지만 얼마 안 되어 적의 습격을 받고 패함.

12월 27일

충청감사 정세규(鄭世規)가 병사를 거느리고 험천(險川)에 도착하여 진을 치지만 적의 습격을 받아 전군이 패몰(敗沒)

1월 2일 (이듬해 정축(丁丑)년 1637년)

경상도 근왕군 선봉 2천이 곤지암에서 광주 넘어가는 고개 쌍령(雙嶺)에서 적(敵) 6천을 맞아 싸우나 패퇴함. (이 전투에 필자의 방조(傍祖)가 참전한 이야기를 먼저 글 쌍령전투에서 썼다) 경상감사 심영이 이끄는 본진 6천은 남한산성으로부터 100여 리 지점 여주 영릉 부근에 있다가 패전소식에 전의를 잃고 조령 방면으로 철수. 이외로 강원 감사 조정호, 함경 감사 민성휘, 전라감사 이시방 등이 군대를 이끌고 오지만 모두 왔다는 눈도장만 찍으려 한 것 같다.

홍서봉이 아뢰기를, “오늘의 위급한 상황을 어찌 다 아뢸 수 있겠습니까. 지금 믿을 것은 외부의 구원 뿐인데, 호서의 군사가 사식정(四息程)의 거리에 와 있으면서도 관망만 할 뿐 진군하지 않고 있습니다. 또 양남(兩南)의 군사가 아무리 많다 해도 아직까지 한 번도 싸우지 않았으며, 서북의 군사도 소식이 없습니다. 믿을 것은 단지 성안 군사의 사기가 꺾이지 않는 것뿐인데, 날씨가 이토록 차므로 너무도 사기가 저하되고 있습니다. (실록)

모든 장수들이 항상 진군한다고 일컫지만 머뭇거리면서 나아가지 않고, 김자점은 군사를 이끌고 미원(薇原)에 있으면서 들어와 구원할 뜻이 없으므로 좌랑 윤지원(尹之元)으로 독전관(督戰官)을 겸하게 하여 원수의 진으로 보냈다. (연려실기술)

여러 쟝계의 혹 군병수도 만코 도젹을 치노라 하리도 만흐나 실샹과 다르더라 (산성일기)

1월 15일

구원군을 기대할 수 없다는 결론을 마침내 내린다.

도원수 심기원이 장계를 보내, 구원병들이 대부분 패했다고 하다(실록)

온조(溫祚)에게 제사를 지내다

성리학의 나라 조선은 귀신에게 비는 것을 좋아하지 않았으나, 사세(事勢)가 급하게 되니 빌 마음이 생긴다.

예조에서 아뢰기를, “온조(溫祚)가 이곳에 도읍을 정하여 그 역사가 가장 오래 되었는데, 반드시 그 신(神)이 있을 것입니다. 옛사람은 군대를 일으켜 머무를 때에 반드시 그 지방 신에게 제사를 지냈습니다. 지금 대가가 머물러 계시면서 성황(城隍)에도 이미 사전(祀典)을 거행했는데, 온조에게 제사를 지내는 일을 그만 둘 수는 없을 듯합니다.” 하니, 상이 따랐다. (실록)

홍이포(紅夷砲)를 쏘다 !

먼저 이야기 했듯이 함준한 산세에 의지한 남한산성은 만만한 성이 아니었다. 이중환은 택리지에서 청군이 병기의 날도 대어 보지 못한 성이라고 하였고, 청나라 장군들도 청 태종의 공격명령에 대하여 다음과 같이 변명을 하고 있다.

….(청나라) 모든 장수들이 아뢰기를 “이 성의 험함은 참으로 천연적인 것입니다. 만일 공격하여 멸망시키고자 한다면 반드시 죽고 상하는 자가 많게 될 것이니, 송성(松城)을 굳게 지켜 성이 스스로 마르기를 기다리는 것이 낫습니다.” (연려실기술)

그러나 적에게는 홍이포(紅夷砲)가 있었다. 수원 화성을 가 보면 왜 이렇게 성을 나직하게 쌓았을까 하는 생각이 들것이다.서양도 근세에 쌓은 성은 마찬가지다. 중세에는 성을 거의 하늘에 닿을 듯이 높이 세우나, 대포가 발달하는 16세기 이후는 포격에 견디게끔 두툼해야만 했다. 기술상 두꺼우면서 높게 쌓을 수는 없으니 서양도 근대 이후는 성이 낮아지면서 두꺼워진다. 수원성은 칼, 화살 공격이 아니라 화포에 대비한 성이었다.

이 수원화성은 정조 때 이야기고 병자호란 전 남한산성을 개수할 때는 칼, 활 조총까지만 생각했을 뿐 서양식 대포-홍이포 공격은 미처 상상하지 못하였다.

홍이(紅夷)는 머리털이 붉은 서양사람이니 홍이포는 곧 서양대포로 16세기에 서양에서 명나라로 전해진다.홍의포(紅衣砲) 라고도 한다. 우리나라에서는 병자호란이 끝난 뒤인 효종 때 마침 표류한 네델란드인 박연-벨테브레와 하멜 일행을 이용하여 홍이포를 처음 만든 것 같다.

청나라도 홍이포(紅夷砲)에 혼이 난 경험이 있다. 홍타이지 (청 태종)의 아버지 누르하치(청 태조)는 1626년 요서를 공략한다.이 때 명나라 장수 원숭환(袁崇煥)은 남방에서 포르투갈 대포-홍이포를 구하여 요하를 건너 산해관으로 가는 길목 영원성(寧遠城)에 걸어 놓고 밀집대형으로 기병돌격을 하는 만주병에게 포격을 가한다.

누르하치는 이 영원성 공격 실패 뒤 곧 죽는 데 겉으로는 병사(病死)라지만 실은 대포 포탄에 맞은 부상 때문이라고 한다.

그 뒤 명나라 군대 중 상당수가 항복하며 홍이포를 가져가고 또 제조기술자-철장(鐵匠)도 끼어 있어 청나라도 홍이포를 가지게 되니 병자호란 때 들고 온 것이다.

정축년 (1637년) 1월 19일

오랑캐가 성 안에 대포를 쏘았는데, 대포의 탄환이 거위알 만했으며 더러 맞아서 죽은 자가 있었으므로 사람들이 모두 놀라고 두려워하였다.(실록)

1월 25일

며칠 전에 적이 (*)망월대(望月臺) 밖에 대포를 설치하니 신경진이 사졸들에게 천자포(天字砲)를 쏘도록 하여 오랑캐의 장수와 졸개 몇 명을 맞추니, 적이 흩어져 갔다. 이에 이르러 적이 또 10여 대의 대포를 설치하고 남격대(南隔臺) 밖에 또 7, 8대를 설치하였는데, 대포의 이름을 호준(虎준)이라하고 일명 홍이(紅夷)라고도 하였다. 탄환의 크기는 모과와 같고 능히 수십 리를 날 수 있었는데, 매양 행궁(行宮)을 향해 종일토록 끊임없이 쏘았다. 탄환의 위력은 사창(司倉)에 떨어져 기와집 세 채를 꿰뚫고 땅 속으로 한 자 가량이나 들어가 박힐 정도였다. (연려실기술)

(*) 수십 리 : 위 기사에 ‘홍이포가 수십 리를 날 수 있다’ 고 했지만 홍이포 사진 설명에 썼듯이 실재 사정거리는 800 m 정도 다. 그러나 당시 사람들에게는 엄청난 심리적 충격을 주었으리라.

망월봉(望月峰) 홍이포(紅夷砲) 포대(砲臺)

적(敵)이 포를 걸어 놓은 위치는 남한산성 바깥에 있으면서도 (그 위치에서 조총이나 활을 쏘아 보아야 소용이 없고) 그러나 성을 굽어 볼 수 있는 곳 (대포를 걸고 쏠 수는 있는 위치)일 것이다. 홍이포(紅夷砲)가 요즈음 야포(野砲)처럼 탄도 계산을 하고 쏘는 것이 아니었을 것이니 빤히 쳐다 볼 수 있는 자리였을 것이다.

오른 쪽 끝 중앙에 한봉성이라고 쓰인 곳이 망월봉으로 성을 굽어 볼 뿐 아니라 계곡이 깊다. 그러나 난리 전에는 홍이포 생각을 못 했으니 굳이 성을 쌓을 필요를 느끼지 못했으리라. 적은 바로 그 지점을 점령하고 포를 쏜 것이다. 병자호란 후 숙종 때에 성(城)을 확장하며 외성을 쌓았다.

사진 : (장경사 신지옹성 부근에서 본) 망월봉 바로 저 봉우리라면 성안이 보이지만 칼이나 화살 가지고 싸울 때에는 굳이 성을 쌓을 필요가 없었을 것이다. 또한 1637년 1월 1일 청태종이 삼전도로 왔고 이어 남한산성 동문에 와 성안을 내려다 보았다는 기사가 있는 바

청나라 한(汗)이 모든 군사를 모아 탄천(炭川)에 진을 쳤는데 (*)30만 명 이라고 하였다. 황산(黃傘)을 펴고 성에 올라 동쪽으로 월봉(月峯)을 바라보고 성 안을 내려다 보았다. (실록)

(*)30만 명은 부풀린 것이고 실재는 12만 명 정도라고 글머리에서 밝혔음.

이 기사에 나오는 월봉(月峯)이란 망월봉(望月峰)이 틀림없다. 이상을 구글에서 확인해 본다.

위 지도를 보면 필자(筆者)가 하는 이야기가 무엇인지 짐작할 것임. 이상이고 다음 편에서 강화도 함락과 삼전도 수항단에 나가는 장면을 쓰고 마감하겠음.

'역사이야기' 카테고리의 다른 글

| 병자호란(丙子胡亂) (3) (0) | 2023.08.06 |

|---|---|

| 병자호란 (丙子胡亂) (1) - 쌍령(雙嶺)전투 (0) | 2023.08.03 |

| 단재 신채호의 "조선혁명선언" (의열단 선언문) (0) | 2023.08.01 |

| 호치민 일대기(1) (0) | 2023.07.31 |

| 임진왜란 - 0. 전쟁의 서막 (당시 한중일 3국의 군사력-국력비교) (0) | 2023.07.29 |