이산 이산 하길래 뭔가 했더니 정조(正祖)대왕 이름이다. 참 세상 좋아졌다. 임금 이름을 개 부르듯 하다니.

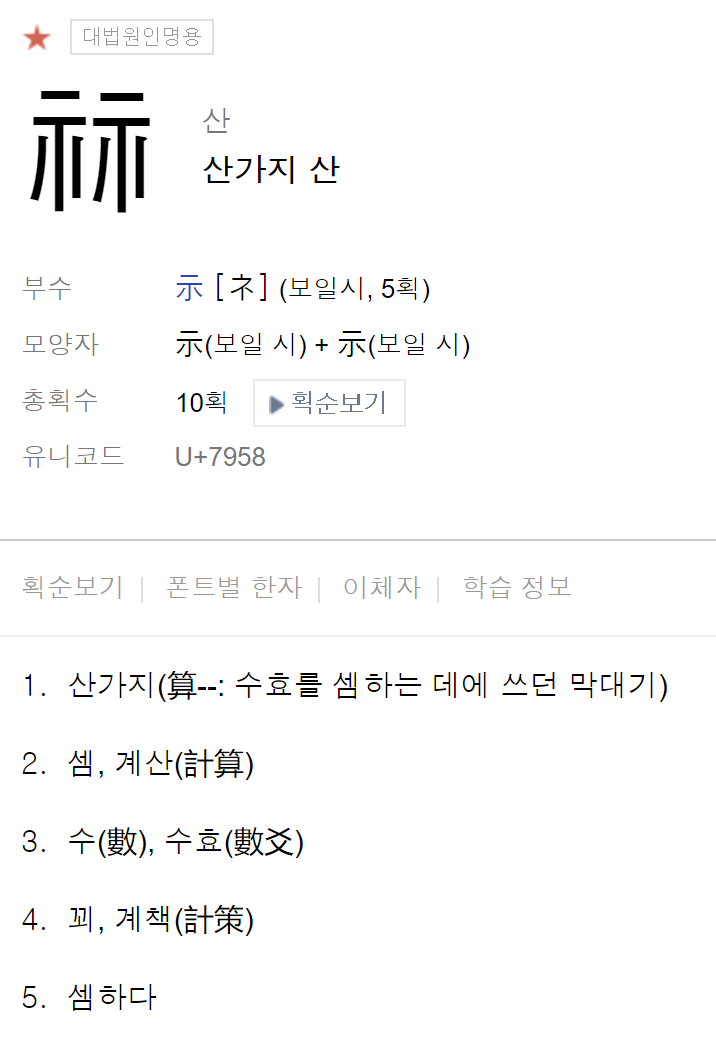

초두 있는 산(蒜)은 ‘마늘’ 또는 ‘달래’지만 초두 없는 ‘산’은 잘 쓰지 않는 글자다.

삼국유사-단군신화 ‘쑥과 마늘’에서 마늘을 산(蒜)으로 썼다. 그러나 ‘달래’도 같은 글자라 곰과 호랑이에게 권한 것은 마늘이 아니라 ‘달래’라는 설도 있다.

동양에는 어른의 이름을 피하는 피휘(被諱)의 관습이 있어 자주 쓰는 글자를 임금 이름으로 지으면 백성이 불편해진다. 예를 들어 중국 사서에 연개소문을 천개소문으로 적은 것은 당 고조 이연의 이름을 피하기 위함이었다. 따라서 임금의 이름은 잘 쓰지 않는 글자가 좋았다.

성은 이씨(李氏), 휘는 산(祘), 자는 형운(亨運), 영종현효대왕(英宗顯孝大王) 의 손자이고, 사도 장헌 세자(思悼莊獻世子)의 아들이다 - 정조대왕 묘지문 中

이런 묘지문 외에 임금의 이름을 적을 일이 어디 있겠는가? 위 본문에 ‘영종’이 나오는데 영조, 정조의 처음 묘호(廟號)는 영종, 정종이었다. 시법(諡法)의 원리로도 영종, 정종이 옳다.

이산이 아니라 이성(?)

한자 음이 산이 아니라 성이 옳다는 설이 인터넷에 돌아다니지만 필자 생각에 이 글자의 발음은 ‘산’으로 보는 것이 보편적일 것 같다.

즉위 장면

드라마 "이산"의 즉위 장면이다.

그런데 즉위식이 저렇게 이루어졌을 가망성은 전혀 없다. 먼저 장소가 틀렸다.

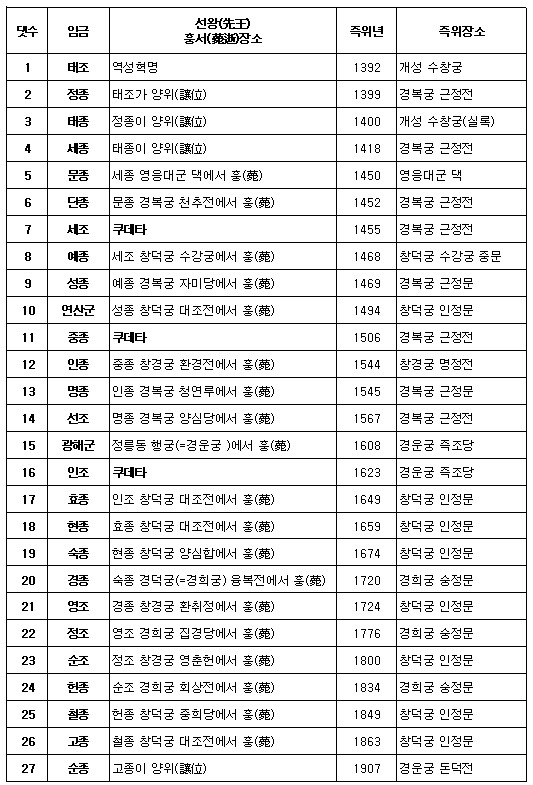

조선왕의 즉위장소

조선조 임금 즉위는 앞 임금이 훙서(薨逝)한 궁궐의 법전 정문에서 하는 것이 관례였다. 예를 들어 선왕이 창덕궁에서 승하했다면 다음 왕은 창덕궁의 법전인 인정전의 정문인 인정문에서 즉위하였다.

이 장방형의 마당이 즉위식을 갖는 공간으로 그 때문에 나무를 심지 않았다. 다음은 필자가 조사하여 만든 표로 조선 역대임금 즉위장소다.

영조대왕 경희궁에서 승하

실록 영조 52년(1776 병신) 3월 5일

묘시(卯時)에 임금이 경희궁(慶熙宮) 집경당(集慶堂)에서 승하(昇遐)하였다.

경희궁이 어디 있는지 모르는 사람은 예전 서울고등학교 자리를 생각하라.

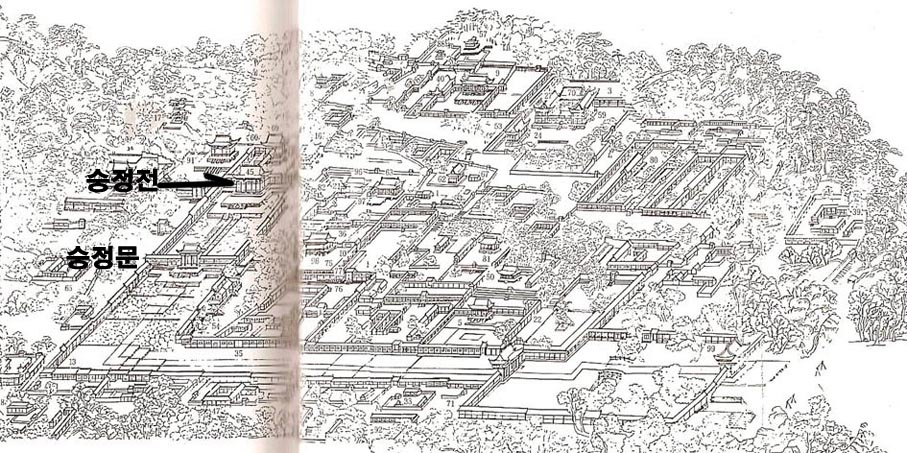

정조대왕 경희궁 숭정문에서 즉위

선왕(先王)인 영조가 경희궁에서 돌아갔으니 다음 왕 정조의 즉위 장소는 경희궁의 법전인 숭정전의 정문 즉 숭정문 앞이 되어야 한다.

실록 : 영조 52년(1776 병신) 3월 10일

오시(午時)에 사왕(嗣王)이 면복(冕服)을 갖추고 숭정문(崇政門)에서 즉위하니, 백관(百官)이 진하(陳賀)하였다.

영조 52년은 곧 정조 즉위년이다.

위 장면은 복원한 경희궁이 아니라 세트인 것 같은데, 하여간 조선 왕의 즉위식은 저렇게 법전 안에서 즉위식이 이루어지는 것이 아니다.

아래 그림은 서궐도로서 정조 즉위는 숭정문 앞이다.

드라마 즉위식 장면 궁궐은 이 숭정전과 다른 것으로 보아 세트를 이용한 것 같다.

즉위는 간소하게

조선 조 즉위식은 상중에 이루어지므로 슬픔과 통곡 속에 간소하게 치러졌다. 정조 대왕의 즉위는 먼저 빈전(殯殿, 빈소)에서 대보(大寶, 옥새)를 받고 숭정문 앞으로 들어와 옥좌에 앉아 신하들의 축하를 받는 것으로 끝냈을 것이다. 옷은 즉위 할 때는 면복(冕服)을 갖추지만 식을 마치면 바로 상복으로 갈아 입어야 했을 것이다.

…오시(午時)에 사왕(嗣王)이 면복(冕服)을 갖추고 ….

드라마는 어쩔 수 없을 것이다

필자가 이렇게 딴지를 걸었지만 실재 여부에 관계없이 드라마 작가와 PD는 즉위식을 성대하고 폼 나게 만들어야지 어디서 우중충하게 문간에서 치르는 것으로 만들 수 있겠는가?

즉위는 성복하는 날

어디서 보았는지 기억이 나지 않지만 연산군이 성종 승하 후 바로 즉위하지 못하고 며칠 미적거렸다고 왕위 계승에 시비가 있지 않았느냐 하는 추측이 있다. 이것은 오해다. 임금 숨 끊어진 날 바로 다음 왕이 즉위 하는 것이 아니라 성복을 한 뒤에 보위에 오르는 것으로 연산군도 이 관례에 따른 것이다.

성복은 대개 승하하고 닷새 뒤였다. 성복을 기다리지 않고 즉위한 임금은 광해군이다. 1608년 2월 1일 선조가 승하하였는데 광해군 즉위는 그 다음날인 2월 2일 이었다. 그러나 이때는 임진왜란으로 나라가 어지러워 신하들이 강청한 때문이었다.

실록: 광해 즉위년( 1608) 2월 2일

대신과 정원, 옥당이 다섯 번 달하여 속히 어좌에 나아갈 것을 청하니 (재삼 사양한 뒤에야) 허락하였다. 세자가 면복(冕服)을 갖추고 정릉동 행궁의 서청(西廳)에서 즉위하고 나서 신하들의 하례를 받았다

영조대왕 국상의 경우 3월 5일 승하하고 성복은 3월 10일 이었다. 즉 정조 대왕은 3월 10일 사시(巳時)에 성복하고 같은 날 오시(午時)에 즉위했다.

성복(成服) 이란?

시신에 옷을 갈아 입히는 소렴(小殮)과 관에 넣는 대렴(大殮) 뒤 제사(성복제)를 지내고 정식 상복으로 갈아 입는 것이 성복(成服)이다. 이때 상주끼리도 서로 문상하고 비로소 문상 온 손님들과 절을 한다.

영조 52년(1776 병신) 3월 10일

사시(巳時)에 성복례(成服禮)를 행하였다. 왕세손이 (*)최복(衰服)을 입고 빈전(殯殿)에 나아가니, (*)상복의 경우 ‘쇠(衰)’는 ‘최’로 읽는다.

유교에서는 어버이가 돌아 간 임시에는 상주는 다른 정신이 없고 어느 정도 시간이 지나야 비로소 예(禮)를 갖출 수 있다고 여기는데 그 시점을 성복(成服)으로 보았다.

문상 가서 상주가 왼쪽 소매를 빼고 있으면 망인에게는 절을 해도 상주와는 하지 말라는 말을 들었을 것이다. 왼쪽 소매를 뺀 좌단(左袒)은 아직 성복을 하지 않았고 따라서 손님과 예(禮)를 차릴 준비가 되지 않았다는 징표기 때문이다.

권력자 정조

왕조시대의 왕의 권력은 1차적으로 혈통의 정당성에서 나온다. 정조는 태어나자마자 왕세손으로 책봉되었고 (1752년 - 영조 28년) 1775년 (영조 51년)부터는 대리청정을 하여 국가의 정사를 직접 관장하였으며 1776년(영조 52년), 할아버지 영조가 83세의 나이로 승하하자 만 23세의 나이로 왕위에 올라 24년간 재위하다 1800년(정조 24년)에 49세의 나이로 사망하였다. 수양대군, 광해군과 같이 군호가 없는 것은 왕세손으로서 대군을 한번도 한적이 없이 처음부터 적통의 경쟁자가 없는 유일한 후계자였기 때문이다. 심지어 할아버지인 영조가 아버지인 사도세자를 죽인 이유가 영특한 세손으로 직접 후계를 잇기 위해서였다는 측면도 있다고 알려져있다. 이렇게 정통성 측면에서 시작부터 강력한 왕이었고, 할아버지인 영조는 탕평책등으로 정당(붕당)들의 권력 발란스도 맞춰 놓았기에, 정조는 상당히 강한 권력을 시작부터 끝까지 유지할 수 있었다.

심지어 당시의 집권당이라고 할 수 있던 노론 벽파는 정조의 아버지인 사도세자를 죽이는 일에 주도적으로 참여하였기에 왕앞에서 감히 나대지(?) 못하는 상황이었다. 이런 강한 권력을 바탕으로 정조는 조선후기의 발전을 이끄는 여러 개혁들을 실시하여 명군의 반열에 오를 수 있었다.

'역사이야기' 카테고리의 다른 글

| 병자호란(丙子胡亂) (2) (0) | 2023.08.03 |

|---|---|

| 단재 신채호의 "조선혁명선언" (의열단 선언문) (0) | 2023.08.01 |

| 호치민 일대기(1) (0) | 2023.07.31 |

| 임진왜란 - 0. 전쟁의 서막 (당시 한중일 3국의 군사력-국력비교) (0) | 2023.07.29 |

| 한국인의 성질머리 (0) | 2023.06.22 |