필자(筆者)의 방계 조상 분 중 한분-정확하게는 12대 조(祖)의 동생 되는 분이 참가한 전투이다.

1636년 병자호란을 당해 남한산성에 포위 된 인조대왕과 조정(朝廷)을 구출하기 위하여 경상도 근왕군이 수행한 작전으로, 때는 병자년 해를 넘긴 1637년 정축(丁丑)년 1월 3일이다. 전개상 병자호란부터 개관(槪觀)해 본다.

1636년 병자(丙子)년

12월 2일 만주, 몽골,한인(漢人)으로 구성된 청(淸)의 10만 군대가 심양을 떠난다.

12월 9일 청군(淸軍) 압록강을 건너다. 음력으로 12월 6일이면 양력으로 정월 중순. 강은 이미 얼어 있어 도하작전이 따로 필요 없었다.

그 해 청(淸)의 침공은 진작부터 예고되었으니 (*) 홍타이지는 11월 25일 까지 인질을 보내지 않으면 쳐들어 올 것 이라고 협박을 하고 있었다.

“네 나라히 동지 달 이십오일 젼으로 대신(大臣) 왕자(王子)를 보내지 아니하면 내 당당이 동으로 크게 나가리라" (산성일기) (*) 홍타이지 : 청태종(淸太宗)의 이름. 皇太極으로 표기.우리는 원한이 있으니 만큼 홍태시(紅泰豕: 붉고 큰 돼지)로도 적었음.

따라서 당시 조정도 가만히 손을 놓고만 있은 것이 아니라 나름대로 대비를 한다고 하였지만 막상 전쟁이 벌어지니 하나도 소용이 없었다.

산성(山城)을 우회하다.

조선의 수비작전은 기본적으로 거점방어로 길에서 약 30리쯤 떨어진 곳에 산성을 튼튼히 쌓고 적을 기다리며 대로(大路)는 텅텅 비워 놓고 있었다. 그러나 적은 아예 산성을 무시하고 우회하는데 이 조차 미리 예고가 되어 있었다. 다음은 위에 인용한 산성일기 중 난리 전 홍타이지가 조선 조정에 보낸 편지 뒷부분이다.

“나 드르니 네 나라히 산셩(山城)을 만히 쌋거니와 당당이 대노(大路)로 조차(=따라) 갈 거시니 산셩으로 날을 막을소냐 네 나라히 강화(江華) 밋거니와 팔도(八道) 즛바랄젹(=짓밟을 적) 조고만 셤으로 님군 노릇을 할소냐. 네 나라히 의논 잡으니 다 션비니 가히 붓살 둘너(=붓을 쌓아서) 날을 막을소냐”

홍타지의 호언장담 ‘대로를 따라 갈 것이니 산성으로 나를 막을쏘냐’ 그대로 돌아가 버리니 백마산성을 지키던 임경업 군대 등은 싸움 한번 못해 보고 말았다. 보병 위주던 임진란 때 왜군과, 기병으로 이루어진 만주군대는 전법이 달랐던 것이다.

산성에서 적을 맞을 요량이라면 들판을 비워 적의 보급을 괴롭히는 청야작전(淸野作戰)이라도 미리 펼쳤다면 적(敵)도 깊숙이 들어 가는 것을 꺼렸을 텐데 이런 쪽으로는 생각하지 않은 듯 하다.

끊어진 봉화(烽火) !

우리나라의 봉수(熢燧) 체계는 오래 된 것으로 변경에서 한양 도성 남산 봉수대까지 평소에도 횃불신호로 연결하고 있었다.

- 평시에는 밤낮으로 봉수 1개를 올리고

- 적군이 국경 근처에 나타나면 2개

- 국경에 도달하면 3개

- 국경을 침범하면 4개

- 전투가 벌어지면 5개를 올렸다.

사진 : 화성(華城)의 봉돈(熢墩). 낮에는 연기로 밤에는 불로 신호하였다. 비바람으로 봉화를 사용할 수 없을 때는 전령이 뛰어가 알렸다.

따라서 적이 압록강을 건너기 전인 12월 6일 봉화가 이미 올랐고 이는 곧 바로 한양에 전달되었어야 하는데 이것이 중간에서 끊어져 버렸다. 적(敵)의 교란 때문이라면 그런가 하겠으나 어처구니 없게 우리 스스로 저지른 일이다. 이 부분 다시 산성일기로 본다.

김자점(金自點)이 도원수(都元帥) 되어 니로되 도적이 반드시 오지 아니리라 하고 사람이 혹 도적이 오리라 하면 대로(大怒) 하고 성 지킬 군사를 하나도 더 정치 아니코 의주(義州) 저 편 용골산(龍骨山) 봉화(烽火)를 서울 가져가면 소동(騷動) 하리라 하여 도원수 (都元帥) 있는 정방산성 (正方山城)까지 오게 정하였더니….

이래 놓고 부하들이 적정(敵情)을 알릴라치면 화를 내며 목을 베려 들었다. 아무리 위급한들 어느 누가 알리려 들겠는가? 사태를 깨달았을 때는 이미 봉수를 올릴 형편이 되지 못하였고, 관찰사나 병사(兵使)들이 올리는 장계(狀啓)는 도중에 적병에게 빼앗긴다. 조정에 급보가 전해 진 것은 첫 봉화가 올라간 지 엿새 지난 12월 12일이다.

12월 13일

도원수 김자점(金自點)의 치계에 적병이 이미 안주(安州)까지 이르렀다고 하였다. 상이 삼공과 비국 당상을 인견하고 이르기를 “적이 이미 깊이 들어왔으니 어찌해야 하겠는가? (실록)

(*)적은 이때 이미 송도를 지나고 있었다.

12월 14일

개성 유수(開城留守)가 치계하여 적병이 이미 송도(松都)를 지났다고 알려오자, 마침내 파천(播遷)하는 의논을 정하였다. (실록) 적이 이미 개성을 지났다는 말에 놀란 조정은 우선 종묘 사직의 (*)신주(神主)와 (*)빈궁(嬪宮)과 봉림대군(나중 효종대왕)을 받들고 대신들의 가족과 함께 먼저 강도(江都) 즉 강화도로 향하게 하였다.

(*)오늘 날 이해하기 어렵겠지만 옛날 우리나라에서는 난리 나면 제일 먼저 챙기는 것이 조상 신주(神主)였다. 오죽하면 ‘신주단지 모시듯’ 이란 말이 다 생겼겠는가? 6.25 때 신주(神主) 제대로 간수 못한 것을 두고두고 남사스러워 하던 옛날 노인을 필자는 기억한다. 천황 초상화 구한다고 불속에 뛰어 들다 죽은 일본 교장. 월드컵 때 김정일 사진 비에 젖는다고 눈물을 글썽이던 북한 아가씨들. 그렇게 이상하게 볼 일이 아니다.

(*)빈궁(嬪宮) : 1636년이면 인조(仁祖)대왕의 첫 비(妃)인렬왕후(仁烈王后 1594-1635) 청주 한씨는 그전 해 돌아가 없고 장렬왕후(莊烈王后; 1624-1688) 조씨는 미처 맞아 들이기 전이니 당시 표현이 빈궁이 된 듯.

12월 14일 저녁 적(敵)이 이미 녹번동을 지나니 강화길이 끊기다.

부랴부랴 신주와 비빈을 강도(江都)로 보낸 뒤 조정은 의론을 계속하다가, 저물 무렵 인조대왕도 피하기로 결정하고 숭례문을 나서는 데 그때 이미 적이 양철평(良鐵坪) 지금 녹번동까지 오니 곧 강화로 가는 길이 끊어져 버렸다. 임금과 세자는 할 수 없이 되돌아 수구문 즉 광희문을 거쳐 남한산성에 밤중에 들어간다.

상이 돌아와 수구문(水溝門)을 통해 남한산성(南漢山城)으로 향했다. 이때 변란이 창졸 간에 일어났으므로 시신(侍臣) 중에는 간혹 도보로 따르는 자도 있었으며, 성 안 백성은 부자·형제·부부가 서로 흩어져 그들의 통곡소리가 하늘을 뒤흔들었다. 초경이 지나서 대가가 남한산성에 도착하였다. (실록)

이사벨라 비숍이 찍은 구한말 광희문. 수구문은 시체가 나가던 문이니 난리 중이라 임금의 행차가 나갔지 보통 때라면 흥인문으로 나오지 않았을까?

남한산성(南漢山城)

서양이나 중국, 일본의 높은 성을 본 사람들에게는 남한산성이 우습게 보일 것이다. 그러나 이중환은 택리지(擇里志)에서 이렇게 쓰고 있다.

안쪽은 낮고 얕으나 바깥 쪽은 높고 험하다. 청나라 군사들이 처음 왔을 때 병기라고는 날(刃)도 대보지 못하였다.(淸人初至兵不留刃). 그러나 인조가 산에서 내려온 것은 양식이 부족하고 강화가 함락되었기 때문이다.

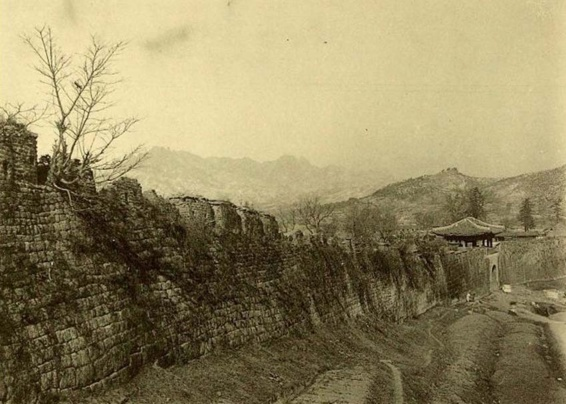

‘병기라고는 날도 대보지 못하였다’ 는 이중환의 표현에는 분명히 과장이 섞였지만 사진으로 보다시피 안으로는 나직나직하지만 바깥에서는 험한 비탈을 치달아 올라와 다시 성벽을 만나니 공격하기 결코 만만한 성이 아니었다.

이 산에 성이 있은 지는 오래 되었다. 백제가 한강 가에 도읍할 때부터 있었고 그 후 몽고 침입 때와 임진란 때도 남한산성을 사용했다고 한다. 인조 반정 직후 아무래도 후금(後金) 뒷날 청(淸)의 동태가 심상찮자 성을 대대적으로 수축하기 시작하여 인조 4년 완공하였다.

그러나 문제는 이중환이 택리지에서 말한 대로 양식이었다. 인조대왕을 따라 남한산성으로 들어간 조정 신료와 군사가 대강 1만3천인데 성에는 이 인원이 30일 가량 먹을 양식 밖에 없었다. 성을 나와 항복한 것이 이듬해 1월 30일이니 입성한지 48일째였다.

병자년-1636년 12월 15일

성에 들어간 다음날 아무래도 강화도로 가야 할 것 같아 임금은 경기(輕騎)로 과천과 금천의 들을 가로지르려 했다. (금천은 지금 시흥)

‘대가가 새벽에 산성을 출발하여 강도로 향하려 하였다. 이때 눈보라가 심하게 몰아쳐서 산길이 얼어붙어 미끄러워 말이 발을 디디지 못하였으므로 상이 말에서 내려 걸었다. 그러나 끝내 도착할 수 없을 것을 헤아리고는 마침내 성으로 되돌아 왔다.’ (실록)

근왕군(勤王軍)

남은 방법은 각지에서 근왕군(勤王軍)이 올라와 적을 역포위 하는 것이다. 우리는 우리 약점만 보지만 청나라 입장은 적국에 깊숙이 들어와 길게 끌다가 수에 압도당하면 아무리 만주 철기병이라 하더라도 결과를 예측할 수 없는 것이다. 따라서 어명을 내려 전국에 구원군을 부른다.

“납서(蠟書)로 제도(諸道)의 군사를 부르고, 또 도원수와 부원수에게 진군하여 들어와 구원하게 하였다.” (실록) (*) 납서(蠟書) : 잔 글씨로 써서 밀(蠟)로 뭉쳐 몰래 전하는 글

12월 21일

충청도 원병이 헌릉(獻陵)에 도착하여 화전(火箭)으로 서로 응하였다.(실록)

사진 : 남한산성에서 바라 본 헌릉.

지난 일요일 4-22일 찍었는데 날씨가 흐려 잘 보이지는 않지만 중앙에 길이 있으니 성남에서 내곡동-헌릉 방면이다. 헌릉은 태종대왕의 능이다.

12월 26일

강원도 영장(營將) 권정길(權井吉)이 병사를 거느리고 검단산(儉丹山)에 도착하여 횃불로 상응하였는데, 얼마 안 되어 적의 습격을 받고 패하였다. (실록)

12월 27일

공청 감사(公淸監司) 정세규(鄭世規)가 병사를 거느리고 험천(險川)에 도착한 뒤 산의 형세를 이용해서 진을 쳤다가 적의 습격을 받아 전군이 패몰했는데, 세규는 간신히 빠져 나왔다.(실록) (공청감사: 당시 충청감영이 공주에 있었으니 곧 충청감사다)

축차(逐次)투입은 곧 축차소모 아닌지?

병력을 찔끔찔끔 투입하는 것은 계속 조금씩 소모하는 것 아닌가? 가뜩이나 우세한 적을 맞아 병력을 모았다가 한꺼번에 결전하지 않고 강원도 병력 한 차례 터진 며칠 뒤 충청도 병력이 또 덤비다 깨지고… 대체 무엇 했던 것 인지? 기사를 읽다 보면 가슴이 답답해 진다.

쌍령(雙嶺)전투

강원, 충청 다음이 경상도 차례로 곧 이 글의 제호인 쌍령(雙嶺)전투다. 이제부터 국방부 전사편찬위원회 편-병자호란사 발췌 요약, 이긍익(李肯翊:1736~1806)의 연려실기술 燃藜室記述)과 기타 자료를 섞어서 써 본다.

인조대왕의 납서(蠟書)-근왕격문에 따라 경상감사 심연은 12월 19일 8천의 근왕병을 모집한다.

12월 24일

경상 좌병사 허완, 우병사 민영이 선봉으로 각각 1천을 이끌고 대구를 출발 감사 심연은 서윤(庶尹) 도경유를 중군으로 삼아 6천으로 본진을 이룬다.

1637년 (丁丑) 1월 2일 쌍령(雙嶺)에 도착

좌병사 허완과 우병사 민영은 전통적 영남대로를 따라 여주, 이천을 거쳐 쌍령고개에 이르니 남한산성 동남쪽 40리 지점이다. (*) 광주에서 3번 국도를 따라 이천(利川)-곤지암 방면으로 경안교를 지나면 나오는 고개가 바로 대쌍령(大雙嶺)이다.

필자(筆者)의 조상은 경상 좌병사 허완의 참모였다. 그런데 이 허완이란 사람은 도무지 장재(將材)가 아니었든 듯하니, 연려실기술 (燃藜室記述)에 이런 구절이 나온다.

‘좌병사 허완(許完)은 나이가 늙어 겁에 질려서 사람을 대하면 눈물을 흘리니 사람들이 그가 반드시 패할 것을 알았다.’

필자(筆者)의 조상 행장기에도 비슷한 부분이 나온다.

주장(主將 곧 허완)에게 적을 쳐다보며 싸우면 불리하다는 것을 말하였다. 그러나 지적 받는 것을 싫어하며 이 충고를 듣지 않았는데…

좌병사 허완과 우병사 민영은 고개 양쪽으로 군세를 나누다.

이 부분 허완의 부장에 안동영장 선약해가 있어 군세를 나누는 것을 반대하며, 청군 예상 기동 경로인 현산에 진지구축하자는 의견을 내었으나 묵살당했다고 한다.

사진: 곤지암 방면에서 본 쌍령. 오른 편 중앙 표지판에서 알 수 있듯이 지금도 지명이 쌍령동 이다. 필자(筆者)의 조상은 왼쪽 언덕에 있은 듯.

좌병사 허완의 포진 ;

좌병사 허완은 왼편 낮은 곳에 진을 쳤는데 정포수(精砲手)를 뽑아서 모두 가운데에 두어 굳게 스스로를 호위하고 중등과 하등 포수는 밖에 몰아놓고 다만 화약을 사람마다 각각 2냥씩 나눠주었다. 초관(哨官)이택(李擇)이 정포 천총 이기영(李起榮)을 불러서 말하기를, 외면이 지탱하지 못하면 가운데가 홀로 지킬 수 있겠는가.” 하였다. 허완이 듣고 말하기를, “1등 포수가 많지 않기 때문이다.” 하였다. (연려실기술)

쉽게 말해 겁이 나니까 일등포수를 자기 주위에 두른 것으로 다음 날 벌어 진 전투를 보면 과연 외곽이 무너져 적이 목책으로 들어오니 중앙에 둔 일등포수는 싸워 보지도 못한다. 결전을 맞아 화약을 아껴 무엇 하려는 지 다음날 전투도중에 화약이 떨어져 패하였다.

1637년 1월 3일 전투개시

남한산성 동남쪽 불당리 일대에 주둔하던 청군 6천이 이동하여 현산 점령 이하 전투장면은 연려실기술을 그대로 옮긴다

이른 아침에 적의 선봉 33명이 목방패(木防牌)를 가지고 남산 상봉(上峯)에서 줄지어 전진해 오니, 아군이 나가 맞이하여 한 번 싸워 용감하고 건장한 적병이 탄환에 맞아 죽고 탔던 말이 뛰어서 진중에 들어가니 적이 두려워서 감히 핍박하지 못하였다.

그러나 포수가 연달아 함부로 쏘아대는 바람에 화약이 다 떨어졌으므로 포수들은 화약을 더 달라고 연달아 소리치고 또 정포수를 더 보내달라고 청하였다. 적이 이 말을 알아듣고 다시 재촉하여 앞으로 나와 목책(木柵) 가까이 왔다.

안동 영장(安東營將) 선약해(宣若海)가 홀로 적의 칼날을 당하여 손수 화살 30여 발을 쏘았으나 모두 목방패에 맞았고 화살은 이미 다 되니 신지(信地)에 우뚝 서서 한 걸음도 옮기지 않고 적의 화살에 맞아 죽었다.

적병이 목책 안으로 쳐들어오니 중견포수는 총 한 번 쏘지 못하고 저절로 무너졌다. 허완이 겁을 집어먹어 말을 타지 못하자 3번이나 부축하여 말에 태웠으나 번번이 떨어져서 밟혀 죽었다. 군졸이 붕궤(崩潰)되어 쓰러진 시체가 목책과 가지런히 쌓여 있으니 적병이 짧은 무기로 함부로 찍었다.

또 우진에 다가오므로 민영이 진을 정돈하고 기다리다가 포환을 일제히 발사하니 맞은 자가 바로 죽었다. 적이 감히 핍박하지 못하므로 승전할 기세가 있었으나, 화약을 또한 단지 2냥씩만 주었기 때문에 다시 화약을 나누어주느라 급히 서두르다가 화승(火繩)이 화약에 떨어져서 화약이 폭발하는 바람에 감분수령(監分守令) 2원과 군병이 타죽고 진중이 크게 동요되었다.

적이 이때를 틈타서 총돌격하니 마침내 전군이 전멸되고 민영도 죽었다. 적이 양진을 깨뜨리고 나자 죽은 자의 옷을 벗기고 또 불을 놓아 태우고 갔다. 처음에 선약해가 남산 위에 진을 옮기자고 세 번 청하였으나 민완이 끝내 듣지 않아서 마침내 적 3백여 기병에게 좌우 양진이 격파되었다고 한다.

이상 연려실기술에서 가져온 전투상황이며 이날 필자(筆者)의 조상 행적은 다음과 같다.

“ .. 그 결과 군사가 크게 패하고 말았다. 공께서는 분함을 이기지 못하고 용맹스럽게 허리춤에 활과 화살을 차고서 포위망을 뚫고 적진으로 돌격하여 적 괴수를 쏘아 죽이고 호마(胡馬)를 빼앗아 타고 돌아왔다.”

국방부 전사편찬위원회-쌍령전투지도에서 1637년 1월 3일 전투진행을 본다.

한편 경상감사 심영이 이끄는 경상도 근왕군 본진은 여주 영릉 부근 (남한산성으로부터 100여 리)까지 왔다가 선봉부대의 패전 소식을 듣고 전의를 잃고 조령 방면으로 철수한다. 이상

필자 조상이야기는 집안 문집에는 적혀 있지만 외부 자료는 없다. 그러나 나의 방조(傍祖)가 그때 어떤 역할을 했는지는 별 중요치 않다. 필자 집안의 개인사(個人史)를 떠나서 병자호란 당시 쌍령에서 어떤 일이 벌어졌는지, 또 어떻게 죽어갔는지는 한국인이라면 기억해 주어야 하지 않을까 이 글을 올리는 것임.

'역사이야기' 카테고리의 다른 글

| 병자호란 날짜별요약 (0) | 2023.08.09 |

|---|---|

| 병자호란(丙子胡亂) (3) (0) | 2023.08.06 |

| 병자호란(丙子胡亂) (2) (0) | 2023.08.03 |

| 단재 신채호의 "조선혁명선언" (의열단 선언문) (0) | 2023.08.01 |

| 호치민 일대기(1) (0) | 2023.07.31 |