강화도(江華島) 함락(陷落)

강화와 육지를 가르는 염하(鹽河)는 넓이가 개울 정도 지만 역사상 외적(外敵)은 여기를 도저히 건널 수 없었다. 유목민이라 수전에 익숙하지 않아서가 아니었다. 몽고가 초원을 떠나 중국을 침공하면서 중국인의 기술을 빌어 바다 같이 넓은 황하와 양자강도 건너는 실력을 갖추었는데 이 좁은 해협이 문제가 되었겠는가?

더욱이 청나라의 여진족의 전신으로 여겨지는 말갈족은 바다를 통해 신라, 우산국(울릉도), 규슈등지를 무수히 약탈한 적이 있다. 해전 능력이 없어서 강화도를 침략하지 못한 것이 아니라는 뜻.

그럼에도 육지에서 바라만 보았던 것은 물살이 세찬데다가 곳곳에 암초가 널려 있어 보기와는 달리 대단히 위험한 물길이기 때문이다.

위 지도에서 남쪽 손돌목과 북쪽 갑곶진 사이 염하(鹽河)는 옛날 많은 배가 침몰한 곳으로 수로에 정통한 사공이 물때를 맞추어 지나야만 했다. 외양(外洋) 쪽으로는 지금 간척이 많이 되기는 했지만 세계적으로 길게 발달한 뻘이니 현대의 해병대도 상륙작전하기 어려운 곳이다.

여기에 삼남의 곡식을 조운(漕運)으로 실어 올 수 있으니 보급의 걱정이 없었다. 1636년 병자년에도 강화로 피한 뒤 적이 지칠 때를 기다릴 생각을 한 것은 당연하다고 하겠다. 그러나 때에 책임 맡은 위인(爲人)이 참으로 딱했다.

청군(淸軍)이 이미 송도를 지났다는 급보에 신주와 빈궁을 먼저 강화로 보내며 인조(仁祖)는 영의정 김류(金류 1571-1648)와 상의하여 그의 아들 김경징(金慶徵 1589-1637)을 강도검찰사(江都檢察使)로 삼았다.그런데 이 김류(金류), 김경징(金慶徵) 부자는 검찰사 직분으로 오직 자기 집안 피난 편리만 보았다.

… 경징이 강화도에 들어갈 때 어머니와 아내는 각각 덮개 있는 가마에 태우고 계집종은 전모(剪帽)를 씌웠으며, 짐바리가 50여 바리나 되었으니 경기도의 인부와 말이 거의 다 동원되었다. 가는 도중에 한 계집종이 말의 발이 겹질리는 바람에 땅에 떨어지자 수행하던 배리(陪吏)를 노상에서 곤장을 때렸다.

중략(中略)

….경징이 배를 모아서 그의 가속과 절친한 친구를 먼저 건너가게 하고 다른 사람들은 함께 건너지 못하게 하였다. 때문에 사족 남녀(士族男女)가 수십 리나 뻗쳐 있었으며, 심지어 빈궁 일행이 나루에 도착해도 배가 없어서 건너지 못한 채 이틀 동안이나 밤낮을 추위에 떨며 굶주리고 있었다.

빈궁이 가마 안에서 친히 소리 질러 급히 부르기를 “김경징아, 김경징아, 네가 차마 이런 짓을 하느냐.” 하니, 장신(張紳)이 듣고 경징에게 말하여 비로소 배로 건너도록 하였다.

그때 사녀(士女)들이 온 언덕과 들에 퍼져서 구해 달라고 울부짖다가 적의 기병이 갑자기 들이닥치니 순식간에 거의 다 차이고 밟혀 혹은 끌려가고 혹은 바닷물에 빠져 죽어, 바람에 휘날리는 낙엽과 같았으니 참혹함이 차마 말할 수가 없었다. (연려실기술)

강도검찰사(江都檢察使) 김경징(金慶徵)은 강화에 들어 와서는 종일 술 마시며 흰소리만 한다.

…..경징은 스스로 강화도를 금성 탕지(金城湯池)로 믿고 적이 날아서 건너오지는 못할 것이라고 생각하여 태평스럽게 방종하여 날마다 술만 마셔 대며 주정을 일삼았다. 남한산성이 포위되어 소식을 들을 수 없어도 임금을 걱정하지 않았다.

대군과 대신이 간혹 말하는 일이 있으면 경징이 말하기를, “나라가 어떻게 될지 모르는 위태로운 이때를 당하여 대군이 어찌 감히 나와 말하려 하며, 피난 온 대신이 어찌 감히 나를 지휘하려고 하는가” 하였다.

김포(金浦)와 통진(通津)에 있는 나라 곡식을 피난민을 구제한다는 명목으로 배로 실어왔으나, 경징의 친구 이외에는 한 사람도 얻어먹은 사람이 없었다. 술을 지나치게 마시고 큰 소리 치기를, “아버지는 체찰사요 아들은 검찰사니 국가의 큰일을 처리할 자가 우리 집이 아니고 누구겠느냐.” 하였다. (연려실기술)

여기서 이중환의 택리지를 읽어 본다.

“김경징은 교만하고 어리석었으며 날마다 장기나 두고 엉망진창으로 술에 취할 뿐이었다. 대군과 대신이 갑곶에 군사를 보내 지키도록 권하였으나 김경징은 되놈 군사가 날아 건널 것인가 하고 큰 소리만 쳤다.

중략 (中略)

용골대는 일대의 군사를 거느리고 통진 문수산 위에 이르러 강화를 굽어보니 강화섬은 손바닥만 하고 갑곶에도 지키는 군사가 없었다. 그래서 민가를 헐어 그 재목으로 뗏목을 만들고 건너가 섬을 함락시켰다. “ (택리지)

택리지는 병자호란 100 여 년 뒤에 나왔고 역사책이 아니라 인문지리서로 대강의 줄거리는 맞으나 너무 소략하니 청나라의 작전은 저 보다는 복잡했다.

만주족이야 수전(水戰)을 익힐 새가 없지만 명나라에서 항복한 군사들이 있었다. 16세기 후반 명나라 장수 척계광(戚繼光)은 왜구를 물리치기 위하여 새로운 전술교리-기효신서(紀效新書)를 짓고 신식군대를 절강(浙江)지방에서 양성한다. 이들을 남병(南兵)이라고 부르는데 화포에 능했다.

만주족의 위협이 날로 가중되자 명나라는 화포에 능한 남병(南兵)을 북으로 데리고 와 성과를 본다. 그러나 청(淸)의 모략에 넘어가 유능한 장군 원숭환 (袁崇煥)을 죽이는 등 (이 과정은 임란 때 왜군의 반간계에 걸려 충무공을 파면 압송하는 것과 꼭 닮았다.) 이어지는 정책실패에 패전을 거듭하며 상당수가 청에 항복한다. 이 남병(南兵)은 화포 뿐 아니라 물길이 발달한 절강(浙江)출신에 왜구를 상대해 왔으니 수전(水戰)에도 능했다.

네 나라히 강화(江華)를 밋거니와 내 팔도(八道)를 즛바랄젹 조고만 셤으로 님군 노릇을 할소냐 (산성일기)

위 호란(胡亂)전 보내온 국서에 적힌 바와 같이 적은 조선이 강화로 들어 갈 것을 이미 예상하고 있었다. 이에 수전(水戰)에 대비하여 경중명이 이끄는 명나라 항졸 (降卒)을 데리고 와서는 택리지에 쓴 대로 민가를 헐어 그 재목으로 배를 지어 건너는 한편 홍이포(紅夷砲)로 대안에 포격을 가한다.

이렇더라도 워낙 수비하기 편한 곳이고 또 충청도 수군도 이미 와 있었으니 도하를 막을 수 있었을 텐데 김경징에게는 전혀 대책이 없었다.

이때 경징은 방비와 수비에는 마음이 없어 초관(哨官)들을 풀어주어 자기 집으로 돌려보내고 한 섬 외에는 정탐도 하지 않으니, 식자(識者)들이 한심하게 여기지 않는 이가 없었다. 그때 갑곶(甲串) 이하에서 연미정(燕尾亭) 이북까지의 사이에는 일찍이 몽둥이를 가지고 있는 사람조차 하나 없었다. (연려실기술)

강화가 아무리 금성탕지(金城湯池) 인들 ‘몽둥이를 가지고 있는 사람조차 하나’ 없어서야 어쩌겠는가? 적이 도하작전을 시작하자 김경징은 숨기에 바빴다.

1637년 정축년 1월 22일

적병이 나루터에 주둔하여 홍이대포(紅夷大砲)를 쏘니 포환이 강을 넘어서 육지 몇 리 밖에 떨어졌다. 그 소리가 천지를 진동하며 파괴하지 않는 것이 없었다. 경징과 민구는 겁에 질려서 정신을 잃고 창고 밑으로 피하니 온 군사가 요란하여 항렬을 이루지 못하였다. 경징이 대신에게 말하기를, “나는 성으로 돌아가서 굳게 지킬 계책을 세우겠다.” 하였다. (연려실기술)

적이 강화읍으로 몰려들자 장렬히 순사(殉死)하는 사람이 여럿 나온다. 그 중 선원(仙源)김상용(金尙容)(1561-1637) 은 강화읍성 남문에 쌓아 논 화약상자에 걸터앉아 불을 댕겨 스스로 폭사(爆死)한다.

성이 장차 함락되려 하니, 상용이 일이 이미 틀린 것을 알고 드디어 집안 사람과 작별하고 입었던 옷을 벗어 하인에게 부탁하고 이르기를, “네가 만일 온전히 살거든 이 옷을 아이들에게 전하여 뒷날 허장(虛葬)할 도구로 쓰도록 하라.” 하고, 곧 남문으로 가서 화약 상자에 걸터앉았다.

중략(中略)

상용이 시자(侍者)에게 말하기를, “가슴이 답답하여 담배를 피우고 싶으니 불을 가져오너라.” 하니, 시자는 공이 일찍이 담배를 피우지 않았기 때문에 가져오지 않았다. 상용이 재촉하고 이내 손을 내저어 곁에 다른 사람들을 멀리 가게 하자, 권순장(權順長)과 김익겸(金益兼)이 말하기를, “정승은 홀로 좋은 일을 하려 합니까.” 하면서 끝내 가지 않았다. 상용이 드디어 상자 속에 불을 던지니 사람들과 문루(門樓)가 모두 날아가 보이는 것이 없었다. (연려실기술-난리잡기(亂離雜記)

(선원 김상용은 유명한 척화대신 청음 김상헌의 친형이다)

이리하여 1637년 정축년 1월 22일 강화도는 함락되고 봉림대군(후에 효종대왕)과 인평대군, 빈궁,그리고 강화로 피난한 조정 대신들의 가족이 함빡 사로잡혔다.

1637년 정축년 1월 26일 강화 함락 소식을 처음 듣다.

강화도 함락 소식은 나흘 뒤 1월 26일 적장 용골대에 의하여 성중에 전해진다.

…인하여 윤방·한흥일의 장계와 대군(大君)의 수서(手書)를 전해 주었다. 이에 처음으로 강도(江都)가 함락되었다는 보고를 듣고 성 안의 사람들이 통곡하지 않는 이가 없었다. (실록)

사대부들 가운데 가족이 강화도에 있는 자가 10명에 8, 9명이었는데, 이 말을 듣고 비로소 놀라며 흐느껴 우니 기상의 비참함이 말로 할 수 없었다. (연려실기술)

군심(軍心)의 동요

강화도 함락 소식이 전해지는 것과 거의 같은 때 군심(軍心)이 흔들린다. 양식이 다해 가며 죽에 간장만 주던 식사 배급마저 줄어들고, 추운 겨울 산에서 눈비를 맞으며 변변한 방한 도구도 없이 성첩을 지키느라 몸이 얼고 동상에 손가락 발가락이 떨어지고, 홍이포탄은 성중으로 날아든다. 그러나 묘당(廟堂)의 문신들은 화친(和親)하려는 자를 목 베소서 소리를 계속 할 때 군졸들이 일종의 데모를 하는데 배후에는 일부 지휘관이 있었다.

1637년 정축년 1월 23일

이때 장수와 군사가 모두 말하기를, “오늘의 사태는 모두가 명사(名士)들의 고론(高論)에 말미암은 것이니, 만일 이 무리들을 제거하지 않으면 나라가 나라가 될 수 없다.” 하고,

혹은 말하기를, “만일 나라에 문사(文士)가 없으면 편안할 수 있을 것이다.” 하고, 혹은 말하기를, “우리들은 매양 명사들을 볼 때마다 자연히 칼자루를 굳게 잡게된다.” 하였는데, 이는 대개 사나운 무인들이 스스로 반드시 죽을 것으로 작정하고 화친을 배척하는 사람들에게 분을 터뜨린 것으로 신경진과 홍진도가 몰래 선동하기를 기다리지 않고 소리에 응하여 일제히 일어난 것이 거의 (*)전조(前朝)의 화를 면하지 못할 뻔하였으니, 위태하고 위태하다. (연려실기술-잡기)

(*)’전조(前朝)의 화’ 란 두말할 것도 없이 고려 때 무신란(武臣亂)을 뜻한다.

1637년 정축년 1월 26일

장수와 사졸들 신경진과 구굉의 진영의 장사들이 또 대궐 아래로 나아가 화친을 배척한 사람을 붙잡아 보낼 것을 청하면서 말하기를, “대포에 맞아서 성첩이 모두 다 파괴되어 사세가 이미 더할 수 없는 지경에 이르렀는데도 문사들은 단지 고론(高論)만 일삼고 있으니, 문사들에게 망월대를 지키고 막도록 하소서.” 하니,

중략(中略)

승지 이행원(李行遠)이 말하기를, “비록 위태롭고 급박한 날을 당했더라도 대내(大內)가 멀지 않은 곳에서 어찌 감히 이런 짓을 하는가.” 하고, 이어 병조 낭청에게 이르기를, “그대들은 대궐 문을 지키면서 어찌 난병(亂兵)이 여기에 이르게 하였는가.” 하면서, 칼을 뽑아 들고 쳐죽이려고 하니, 장수와 사졸들이 말하기를, “승지가 칼을 뽑으니 용맹하다고 이를 만하다. 그러나 적을 베는 데는 용감하지 못하고 도리어 죄 없는 사람의 목을 베려 하는가 승지는 재주와 꾀가 있는 것 같으니 만일 오랑캐의 진중에 데리고 가면 성공할 수 있을 것이다. 속히 나오라. 속히 나오라.” 하자, 동료들이 권하여 이행원을 피하게 하였다. 임금이 다른 승지를 시켜 군사들을 온화하게 타이른 뒤에야 진정되었다. (연려실기술-병자록, 잡기)

강화(講和)

사세(事勢)가 이 정도에 이르니 문을 열고 나가 항복하는 수 밖에 도리가 없었다. 화친(和親)의 교섭과정을 보면 진작 양보했으면 최악은 면할 것을 끝까지 버티다 임금이 오랑캐에게 칭신(稱臣)하며 삼배구고두를 하고 동궁이 심양에 끌려가는 지경까지 이르지 않았나 하는 생각이 든다.

호란(胡亂) 전 1636년 병자년 11월 25일 까지 왕자와 대신을 보내지 않으면 쳐들어 오겠다는 최후통첩을 받았으나 이 때는 적절히 대응했다면 굳이 보내지 않고도 해결할 수 있었을 것 같다.

1636년 병자년 12월 16일 다시 왕자와 대신을 요구

남한산성 밑까지 쳐 들어 온 적은 왕자와 대신을 다시 요구하는 데 이때 조정에서 꾀를 낸답시고 가짜를 보내다가 곧 들통이 난다. 속이려면 제대로 하던지 아니면 말던지 했어야 하는 것 아닌가? 우리 조상들은 권모술수에는 도무지 엉성했다. 답답하나 조선 사대부들이 추구하던 성리학의 이상으로 보면 어쩔 수 없는 측면도 있다. 어쨌던 여기에 화가 난 적장 마부대는 왕자에서 동궁으로 요구 수준을 높인다.

마쟝(馬將)이 니로되 "동궁(東宮)이 아니 오면 화친을 못하리라" (산성일기)

그러나 임금-인조대왕이 직접 나와야 된다는 요구는 아직 없었으며, 엿새 뒤 22일에는 동궁은 아니라도 왕자를 보내 주면 화친하겠다고 수위를 다시 낮춘다.

1636년 병자년 12월 22일

마부대(馬夫大) 통사 보내여 니로되, "만일 황연이 깨다라 왕자(王子) 대신 (大臣)을보내면 뎡하여 화친하쟈" 하되 샹이 오히려 허치 아니시다 (산성일기)

읽다 보면 화친을 바라는 쪽이 어디인지 어리둥절해 진다. 힘으로 따지면 당연히 우리가 빌어야 하는데 순식간에 짓밟을 수 있는 막강한 무력을 가진 적(敵)이 오히려 화친하자고 달래고 있다.

이러던 중 청 태종이 도착하니 저쪽도 자기네 프로토콜, 명분상 우리 임금이 나가야만 화친을 받아 들일 수 있게끔 된다.

1637년 정축년 1월 1일 한(汗)의 도착

청나라 한(汗)이 모든 군사를 모아 탄천(炭川)에 진을 쳤는데 30만 명이라 하였다. 황산(黃傘)을 펴고 성에 올라 동쪽으로 월봉(月峯)을 바라보고 성 안을 내려다 보았다. (실록) (*) 30만 : 당시 청의 병력은 대략 12만 정도라고 이미 해설한 바 있다.

1637년 정축년 1월 26일

막바지에 몰리다 못해 동궁이 나가서라도 항복하려 하나 이제는 임금이 와야만 한다고 거절당한다.

홍서봉, 최명길, 김신국이 오랑캐 진영에 가서 세자가 나온다는 뜻을 알리니, 용골대가 말하기를, “지금은 국왕이 직접 나오지 않는 한 결단코 들어줄 수 없다. (실록)

항복(降伏)의 절목 두 가지

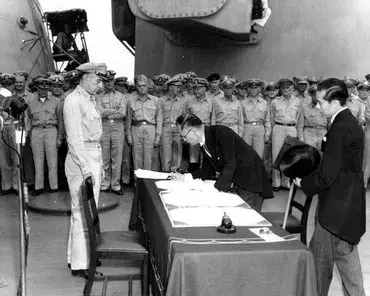

고대(古代)의 항복이란 위 사진의 장면같이 점잖은 것이 아니었다. 옛날 중국에서 항복할 때는 다음과 같은 절차가 있은 듯 하다.

읏듬 졀목은 밤함하는 구슬을 입의 믈고 븬 관을 싯고 나가미오(산성일기) (*) 읏듬 졀목: 첫째 절목(節目) (*) 밤함-반합(飯哈) : 장례에 있어 염(殮)을 하기 전 반합을 한다.

반합이란 죽은 이의 입에 버드나무 수저로 왼편에 서서 오른쪽, 왼쪽, 가운데로 쌀과 동전 또는 구슬을 채우는 것으로 저승에 가는 식량과 노자(路資)다.

위 산성일기 글을 쉽게 풀면 ‘첫째 절목은 두 손을 묶고, 죽은 사람에게나 물려 주는 구슬을 입에 물고, 빈 관을 싣고 나가 항복한다’ 는 말이다.

괴기영화 장면 같지만 중국에서 실재로 있은 것 같으니 진(秦)나라 삼세(三世) 황제 자영(子嬰)이 유방에게 항복할 때 소복(素服) 곧 흰 옷을 입고 노끈을 목에 걸고 (목숨을 바친다는 뜻) 옥새와 부절을 들고 (나라를 들어 바친다는 의미) 흰 말이 끄는 흰 수레를 타고 나갔다고 한다.

백제가 항복할 때 의자왕이 술을 치고, 김법민(문무왕)이 부여융(의자왕의 아들) 에게 침을 뱉었다는 이야기가 있으나 우리 기록이 아니라 일본서기에 나오니 신뢰성은 잘 모르겠다. 아무튼 옛날 항복의식이 미주리 함상의 항복장면과 차원이 달랐을 것은 분명하다.

이러한 첫째 절목은 청나라도 너무 심하게 여겨 둘째 절목으로 하라고 한다.

읏듬 졀목은 참혹하니 둘재 졀목이 맛당하도다….

…둘재 졀목은 군신(君臣)과 하인 합하야 오백 인을 거느리고 위의(威儀)와 군병(軍兵)을 업시하고 그믐날 츌셩하라…. (산성일기)

삼전도 수항단에 나갈 때 인조는 의장대 없이, 또 곤룡포가 아니라 청의(靑衣)를 입는 데, 정확히 어떤 것인지 모르겠으되 천한 사람이 입는 옷이라고 한다. 청의(靑衣)를 두고 기록이 서로 엇갈린다. 실록과 연려실기술에서는 적의 요구에 따른 것이라고 쓴 반면, 산성일기는 적이 그런 요구까지 하지 않았으나 최명길이 지레짐작으로 입힌 것이라며 원망을 한 자락 깔고 있다.

용골대가 말하기를, “삼전포(三田浦)에 이미 항복을 받는 단(壇)을 쌓았는데, 황제가 서울에서 나오셨으니, 내일은 이 의식을 거행해야 할 것이오. 몸을 결박하고 관(棺)을 끌고 나오는 등의 허다한 절목(節目)은 지금 모두 없애겠소.” 하니, 홍서봉이 말하기를, “국왕께서 용포(龍袍)를 착용하고 계시는데, 당연히 이 복장으로 나가야 하겠지요?” 하자, 용골대가 말하기를, “용포는 착용할 수 없소.” (실록) (*홍서봉 : 당시 좌의정)

구태여 쳥의(靑衣)는 닙으라 하는 일은 업스되 명길이 졔 짐작으로 니로되 뇽포(龍袍)는 닙지 못할거시니 쳥의를 닙으시미 맛당하니라" 하고 쥬샹과 세자 닙으실 쳥의를 밤새도록 재촉하여 지이니라 (산성일기)

필자(筆者)는 실록과 연려실기술 쪽이 실체적 진실에 가깝다고 본다. 실록은 편찬과정이 그야말로 엄정하기도 하려니와 산성일기를 믿을 수 없다는 뜻이 아님. 산성일기를 읽으면 성에 들어 가 모든 것을 직접 본 사람이 쓴 생생한 현장기록임을 알 수 있다.

당시 상황을 재구성해 보아도 병자호란이란 어찌 보면 프로토콜 문제-조선이 청을 사대(事大)하느냐 아니냐로 시작된 것이지, 청나라가 영토적 욕심을 가져서 일어난 것이 아니었다. 수항단에 나가며 어떤 문으로 나가고, 일행은 어느 규모로 하느냐 도 정하는 판에 임금이 어떤 옷을 입느냐는 짐작으로 할 사항이 아니었다. 당연히 타진했을 것이고 그 결과 적의 요구에 따랐다고 보는 것이 합리적이다.

1637년 정축년(丁丑) 1월 30일 출성(出城)

병자년 12월 14일에 성에 들어 온 인조대왕은 47일만인 정축년 1월 30일 남한산성 서문-우익문을 나가 삼전도로 향한다.

상이 남염의(藍染衣) 차림으로 백마를 타고 의장(儀仗)은 모두 제거한 채 시종 (侍從) 50여 명을 거느리고 서문(西門)을 통해 성을 나갔는데, 왕세자가 따랐다. 백관으로 뒤쳐진 자는 서문 안에 서서 가슴을 치고 뛰면서 통곡하였다. (실록)

임금이 성을 나갈 때 온 성중 사람이 곡하면서 보내니, 곡 소리가 천지를 진동하였다. (연려실기술)

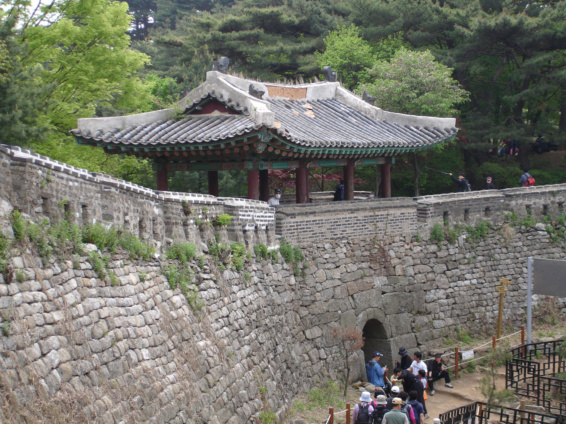

남한산성 서문. 임금이 남면(南面)할 때 서쪽이 오른 쪽이라 우익문이다. 서문으로 나오면 지금 거여동, 마천동 쪽으로 경사가 상당히 가파르다. 혹시 인조대왕은 일부 구간 걸어서 내려온 것이 아닌지?

산성의 정문인 남문이 아니라 서문으로 나가는 것도 미리 짜여 진 일이었다.

말하기를, “남문으로부터 나오는 것이 어떠한가?” 하니, 오랑캐가 답하기를, “죄가 있는 자는 정문으로 나올 수 없으니, 서문으로부터 나오는 것이 옳다. (연려실기술 중 잡록)

삼전도(三田渡)

삼전도는 우리말로는 ‘삼밭’으로 부른 듯하다. 옛날에는 석촌호까지 강이었다. 70년대 잠실 개발하면서 강 남쪽을 메운다. 그 중 물이 계속 나와 남겨 둔 것이 석촌호다. 옛 송파진은 동쪽 석촌호 남단 쯤이다.

상이 단지 삼공 및 판서,승지 각 5인, 한림(翰林),주서(注書) 각 1인을 거느렸으며, 세자는 시강원(侍講院), 익위사(翊衛司)의 제관(諸官)을 거느리고 삼전도 (三田渡)에 따라 나아갔다. 멀리 바라보니 한(汗)이 황옥(黃屋)을 펼치고 앉아 있고 갑옷과 투구 차림에 활과 칼을 휴대한 자가 방진(方陣)을 치고 좌우에 옹립(擁立)하며, 악기를 진열하여 연주했는데, 대략 중국 제도를 모방한 것이었다. (실록)

인조 대왕은 홍타이지-청 태종의 본진 근처에서 말을 내려 걸어 들어간다.

상이 걸어서 진(陣) 앞에 이르고, 용골대등이 상을 진문(陣門) 동쪽에 머물게 하였다. 용골대가 들어가 보고하고 나와 한(汗)의 말을 전하기를, “지난날의 일을 말하려 하면 길다. 이제 용단을 내려 왔으니 매우 다행스럽고 기쁘다.” 하자, 상이 대답하기를, “천은(天恩)이 망극합니다.”

이제 우리 임금이 세 번 무릎을 꿇어 절하고 그 때 마다 세 번씩 도합 아홉 번 머리를 땅에 짓찧는 이른바 삼배구고두(三拜九叩頭)를 할 차례다.무릎을 꿇는다는 뜻으로 ‘삼궤구고두’라고도 한다.

용골대 등이 인도하여 들어가 단(壇) 아래에 북쪽을 향해 자리를 마련하고 상에게 자리로 나가기를 청하였는데, 청나라 사람을 시켜 여창하게 하였다. 상이 세 번 절하고 아홉 번 머리를 조아리는 예를 행하였다. 용골대 등이 상을 인도하여 진의 동문을 통해 나왔다가 다시 동쪽에 앉게 하였다. (실록)

임금은 남면(南面)한다. 그러나 삼전도 수항단에서는 남면한 청 태종을 북으로 바라 보아야만 했다. ‘북쪽을 향해’란 구절에서 실록기자의 마음을 읽을 수 있다.

이미 설명한 대로 인조는 곤룡포를 입지 아니하고 청의를 입었다. 청 태종은 크고 우뚝하게, 절하는 인조대왕은 조그맣게 또 머리를 땅에 붙여 조아리게 해야 실재 장면과 비슷할 것이다. 그러나 우리나라 작가가 작품을 차마 그렇게 만들 수는 없었으리라.

인조가 삼배구고두(三拜九叩頭)를 할 때 청나라 장수들이 동작을 잘못한다며 되풀이 시키고 머리를 땅에 확실히 찧게 하여 이마에 피가 맺혔다는 이야기가 있다고 하나 필자(筆者)가 참고한 실록이나 민간기록이라도 신뢰성이 높은 연려실기술과 산성일기에는 나오지 않는다.

또한 김훈씨 소설 ‘남한산성’에는 홍타이지가 인조대왕의 절을 받다가 개에게 고기를 던져 주는가 하면, 바지춤을 내리고 오줌을 갈기는 장면이 있다. 오줌 누는 장면은 작가의 상상력일 뿐이나 개 이야기는 실록에도 나온다.

종호(從胡) 두 사람이 각기 개를 끌고 한의 앞에 이르자 한이 직접 고기를 베어 던져주었다. (실록)

필자는 이 부분 심상하게 넘기다가 소설을 읽고 ‘아 그런가’ 하고 다시 들쳤지만 인조가 삼배구고두를 한 뒤, 이어지는 잔치도 끝나고 상 치울 무렵 일로 오랑캐 풍속에 홍타이지 야성(野性)에 대한 단순한 사실적 묘사로 본다.

전설이나 김훈씨 소설 모두 인조가 당한 모욕 부분을 강조하는데 사실여부를 떠나 당시 정서를 반영하는 면은 있겠다. 그러나 필자는 달리 해석한다.

전쟁은 질 때를 잘 고르는 것도 중요하지만 이길 때도 조심해야 한다. 1864년 보오전쟁(Austro-Prussian War)은 ‘7주 전쟁’이라 부를 만큼 프러시아의 신속한 일방적 승리였다. 프러시아 군부는 당연히 엄청난 요구를 하려 들었다.

이긴 전쟁에서 기고만장한 군부를 누르는 것이 보통일 인가? 그러나 재상 비스마르크는 앞으로 다가 올 프랑스와의 전쟁에서 오스트리아의 우호적 중립이 반드시 필요하다고 판단하고 군부를 누르고 지극히 관대한 조건으로 강화한다.

그 후 비스마르크가 구상한대로 프랑스는 외교적으로 고립된다. 1869년 보불(普佛)간 전쟁이 일어나자 마자 나폴레옹 삼세가 프랑스 동부 세당에서 항복하고 이어 1870년 포위된 파리 교외 베르사이유 궁전에서 프러시아 빌헬름이 독일황제의 관을 쓰니 마침내 독일통일을 이루었다.

청나라가 주책없이 날뛰었으면 차라리 좋으련만 우리에게는 불행이지만 당시 청(淸) 지도부는 정치감각이 뛰어나고 냉철하게 계산할 줄 알았다. 조선을 침공한 것은 앞으로 산해관을 넘어 대륙을 침공할 때 배후의 걱정을 덜려는 목적이었다. 그러니 항복 받아 신종(臣從)시키면 충분한 것으로 조선의 원한을 구태여 더할 필요가 없었다. 삼배구고두를 받아 내어 양국관계의 명분을 정하는 마당에 필요 없이 욕을 더 보일 만큼 미련한 사람들이 아니라는 것이 필자(筆者)가 당시 정황을 재구성해 보고 내리는 판단이다.

1637년 정축년 1월 30일 날이 저물면서

임금은 송파진을 건너 도성으로 돌아 간다

상이 밭 가운데 앉아 진퇴(進退)를 기다렸는데 해질 무렵이 된 뒤에야 비로소 도성으로 돌아가게 하였다. 왕세자와 빈궁 및 두 대군과 부인은 모두 머물러 두도록 하였는데, 이는 대체로 장차 북쪽으로 데리고 가려는 목적에서였다. 상이 물러나 막차(幕次)에 들어가 빈궁을 보고, 최명길을 머물도록 해서 우선 배종(陪從)하고 호위하게 하였다. 상이 소파진(所波津)을 경유하여 배를 타고 건넜다. 당시 진졸(津卒)은 거의 모두 죽고 빈 배 두 척만이 있었는데, 백관들이 다투어 건너려고 어의(御衣)를 잡아당기기까지 하면서 배에 오르기도 하였다. (실록)

송파와 신천나루를 건너 산성으로 올 때는 배 타는 이야기가 나오지 않는다. 12월 14일 양력 1월 중순이면 한강이 꽝꽝 얼어 걸어서 건널 수 있지 않았을까? 필자가 어릴 때 만해도 겨울이면 뚝섬 앞 강을 소달구지가 건너 다녔다. 김훈씨도 소설에서 걸어서 건너는 것으로 쓰고 있다. 그러나 돌아 가는 1월 30일- 양력 2월 말이면 얼음이 풀렸을 테니 배를 타야 했을 것이다.

우리 임금이시여 우리를 버리고 가십니까?

사로잡힌 자녀들이 바라보고 울부짖으며 모두 말하기를, (號哭皆曰) “우리 임금이시여, 우리 임금이시여, 우리를 버리고 가십니까.” (吾君 吾君, 捨我而去乎?) 하였는데, 길을 끼고 울며 부르짖는 자가 만 명을 헤아렸다. 인정(人定) 때가 되어서야 비로소 서울에 도달하여 창경궁(昌慶宮) 양화당(養和堂)으로 나아갔다. (실록)

(*)인정(人定)- 밤 10시경 종을 28번 치는 것을 인정이라고 했다.

참고로 인조가 도성을 빠져 나가기 전 임어(臨御) 했던 궁(宮)도 창경궁이었다.

대청황제 공덕비(大淸皇帝功德碑)

삼전도비 구글지도 : 삼전도비는 우여곡절 끝에 원래의 위치인 석촌호수 서호 언덕으로 이전되었다.

난(亂)이 끝난 후 청나라 요구에 따라 조선은 청태종을 기리는 대청황제공덕비(大淸皇帝功德碑))를 삼전도에 세우니 보통 삼전도비라고 부른다. 비문은 대제학(大提學) 이경석이 짓고, 글씨는 참판 오준, 제목 전자는 참판 여이징이 썼다.

간략히 줄이면

‘우리 잘못으로 화친이 깨져 대청제국 관온인성황제 (즉 홍타이지)가 동녘으로 친히 대병을 이끌고 와 위태롭기가 화로불에 기러기 털을 사르는 것 같았다. 그러나 과군(寡君 : 우리 임금을 낮추어 부르는 말)이 용서를 빌자 예(禮)로써 대하고 은혜로써 어루만졌다. 이미 망했다가 다시 얻고 그쳤다가 다시 이으니 실로 옛날에 없던 일이다. 돌을 세워 길고 오래도록 두리라.’ 대략 이런 내용이다.

지난 2007년에 야간에 이 삼전도비에 스프레이 칠을 해버렸다.

숫자 370 은 1637년 삼전도에서 삼배구고두 한지 370년이 지났다는 뜻이리라. 짐작하건 데 병자-정축년 당한 치욕에 분함을 참지 못해 저지른 것 같으나 그 비 없앤다고 역사가 없어지거나 바뀔 리 없으니 오히려 길이 보전하여 후세를 가르침만 못할 것이다.

지금 복원공사를 해서 원래의 위치로 이전도 완료하였고, 낙서를 지우기 위해 문화재청 국립문화재연구소에서는 다양한 방법을 실험 · 검토한 끝에 가장 손상이 적은 방식으로 습포제를 활용한 제거 방법을 채택했는데, 페인트를 흡수한 습포제가 굳으면 저압스팀으로 떼어내는 방식이었다. 이를 통해 3월 22일부터 6월 15일까지 약 '3개월'동안 복원 작업을 실시하여 삼전도비는 이전의 모습을 되찾을 수 있었다. 또한 이 사건을 통해 페인트 훼손 복구에 대한 노하우를 얻게 된 점은 긍정적 성과라고 할만하다. 비에 같은 내용이 한문, 만주, 몽고어 세 글자로 새겨져 있어 그 자체 가치도 있다.

마치며

줄이고 줄였지만 꼭 보여주고 싶은 장면을 넣다 보니 지루할 수도 있겠다. 필자가 ‘병자호란’에 관심 가지는 것은 실은 척화론 때문이다.

김훈씨 소설에 홍타이지가 조선에 들어와 깊은 의혹에 잠기는 장면이 나온다. 국경에서 도성 그리고 산성에 이르기까지 전략요충지는 다 비워 놓고 변변한 저항도 없다. 아무 힘도 없는 사람들이 대체 뭘 믿고 큰 소리 치며 버틸까? 김훈씨가 풀지 못했듯 필자도 도무지 모르겠다.

12월 9일 압록강을 넘은 청나라의 군대가 7일만에 남한산성 앞에 이르러 포위하고 (12월 16일), 45일만에 항복했다. (1월 30일) 한번 저항도 해볼 힘도 없는 나라가 무엇을 믿고 싸우자는 척화가 대세가 될 수 있었는지, 그 사람들은 무슨 생각이었는지, 현대의 사람들 생각으로는 이해하기 힘들다. 심지어 주화파라 불리는 싸우지 말자는 쪽 조차 명나라를 섬기지 않는 것이 아니었다!

척화파는 병자호란으로 사라진 것이 아니었다. 비록 삼학사와 청음 김상헌은 심양으로 끌려 가지만 그 사상은 사라지지 않았다.

최근까지 여야를 막론하고 반공이 국시였듯, 존주양이(尊周攘夷)사상은 조선 후기 색목-노론(老論)과 남인을 떠나 사상계의 주류를 이룬다.필자의 직계 조상들도 문집과 누정(樓亭)마다 명(明)나라를 생각하며 눈물을 흘리는 흔적을 남겨 놓았다. 개인적으로 이 어른들이 대체 무슨 생각으로 이랬을까? 하는 궁금증이 없을 수 없다.

이렇게 정신 없이 다스리니 나라가 망하는 것이 당연하고 대일본제국 천황폐하의 적자(赤子 = 백성)가 됨으로써 조선은 비로서 정당한 역사발전을 하게 되었다는 해설은 식민사관이다.

일컬어 민족사관이라고 하는 것을 들어 보아도 그렇지만 (잘못 되었지만) 우리에게는 극복할 역량이 있었다는 둥 과거의 잘못을 되돌아 보고 앞으로 잘해 보자는 둥 사건을 보는 눈은 기본적으로 식민사관과 다를 것도 없다.

(필자는 민족사관이 아직은 식민사관이라는 호박에 줄 그어놓고 수박이라고 하는 수준에 지나지 않는다고 본다)

한편 인조반정으로 나라가 망했다는 이야기는 어찌 보면 시대마다 만들어 내는 악마를 다시 하나 만드는 것 같은 기분이 든다. 악마에게 다 뒤집어 씌우면 마음은 조금 편해지겠지만 문제해결이 될까?

임란과 호란을 거쳐 국가경영능력을 상실한 왕조가 퇴출되지 않고 끝까지 버틴 데 우리나라 근대사의 비극이 있다는 설도 의심스럽다. 정말로 능력을 상실한 지도부가 아무리 작은 나라라 하지만 270년 간이나 나라를 끌어가는 예는 세계사적으로도 없다. 또 그랬다면 일본에 합병당하는 것이 차라리 잘된 일 아닌가?

의문에 의문이 꼬리를 이으며 병자호란과 그 뒷일의 의미를 찾아 보고 싶으나 시간과 품이 많이 들고 무엇보다 역량이 있어야 하는 일이라 기초사실 조사 그것도 하나만 해 본 것이다.

이상

'역사이야기' 카테고리의 다른 글

| 호치민 일대기(2)-유신회 (0) | 2023.08.14 |

|---|---|

| 병자호란 날짜별요약 (0) | 2023.08.09 |

| 병자호란 (丙子胡亂) (1) - 쌍령(雙嶺)전투 (0) | 2023.08.03 |

| 병자호란(丙子胡亂) (2) (0) | 2023.08.03 |

| 단재 신채호의 "조선혁명선언" (의열단 선언문) (0) | 2023.08.01 |